道光之治下的社会动荡与改革尝试

道光之治下的社会动荡与改革尝试

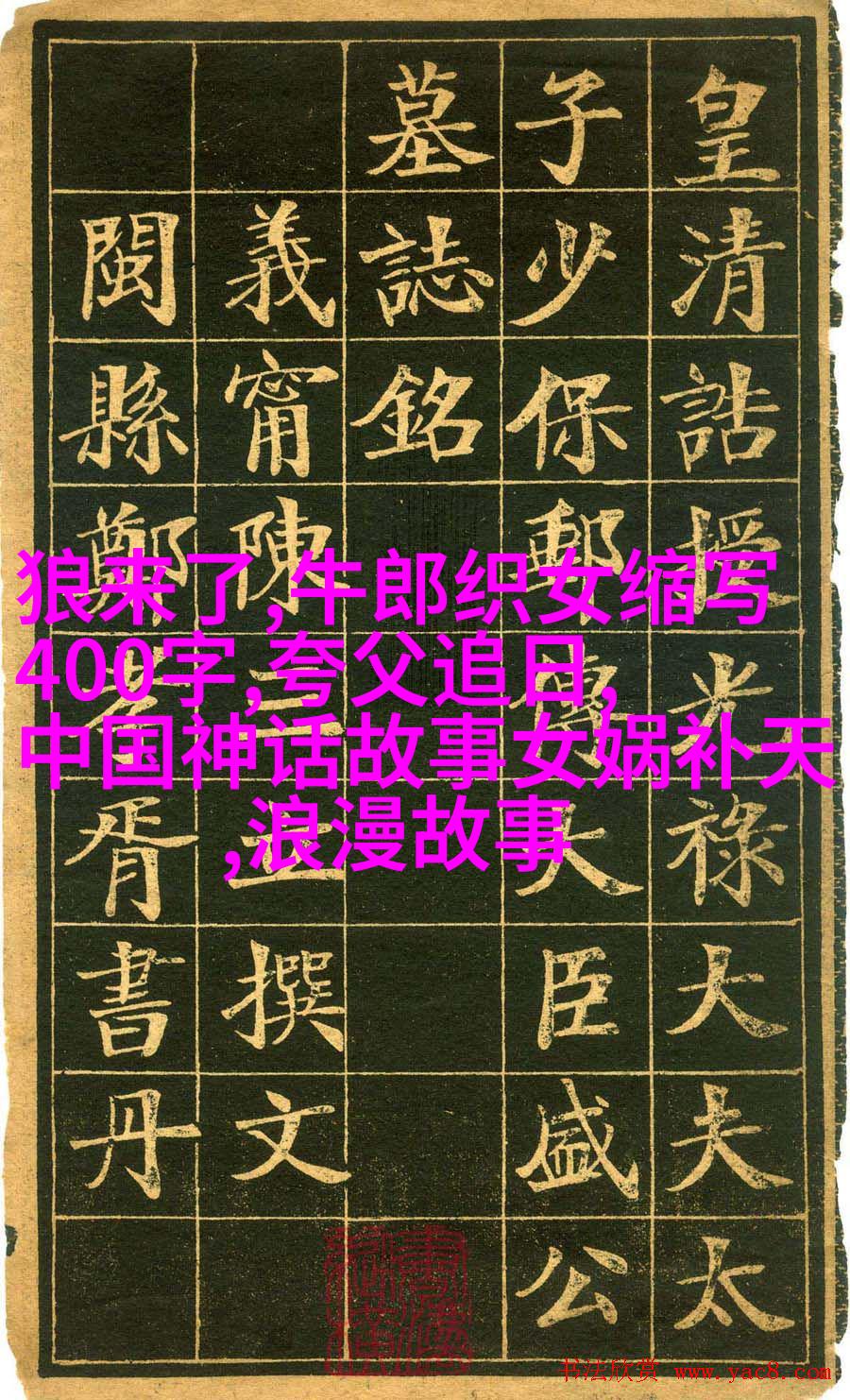

在中国历史的长河中,清朝是最后一个封建王朝,它以满族为主体建立起来,对中国的政治、经济、文化等方面产生了深远影响。道光帝(1782年—1850年)在位期间,是清朝晚期的一位皇帝,他统治了大约五十年的时间,这一时期虽然充满了挑战和困难,但也留下了一些值得探讨的改革尝试。

道光之治面临着严重的问题,首先是外患日益加剧。在这段时期内,英国、法国等西方列强不断地向华开国商号,要求开放中国市场。同时,鸦片战争后不久,由于对外交涉失利,加上内部腐败问题严重,使得清政府不得不承认英国在华领事裁判权,从而导致《南京条约》的签订。这使得中国丢失了领土,为此付出了巨大的代价。

其次,在国内社会动荡也不断加剧。地方割据势力四起,如太平天国运动、捻军起义等,都对中央政权构成了威胁。此外,还有农民起义和民族矛盾激化的问题,这些都给国家带来了前所未有的压力。

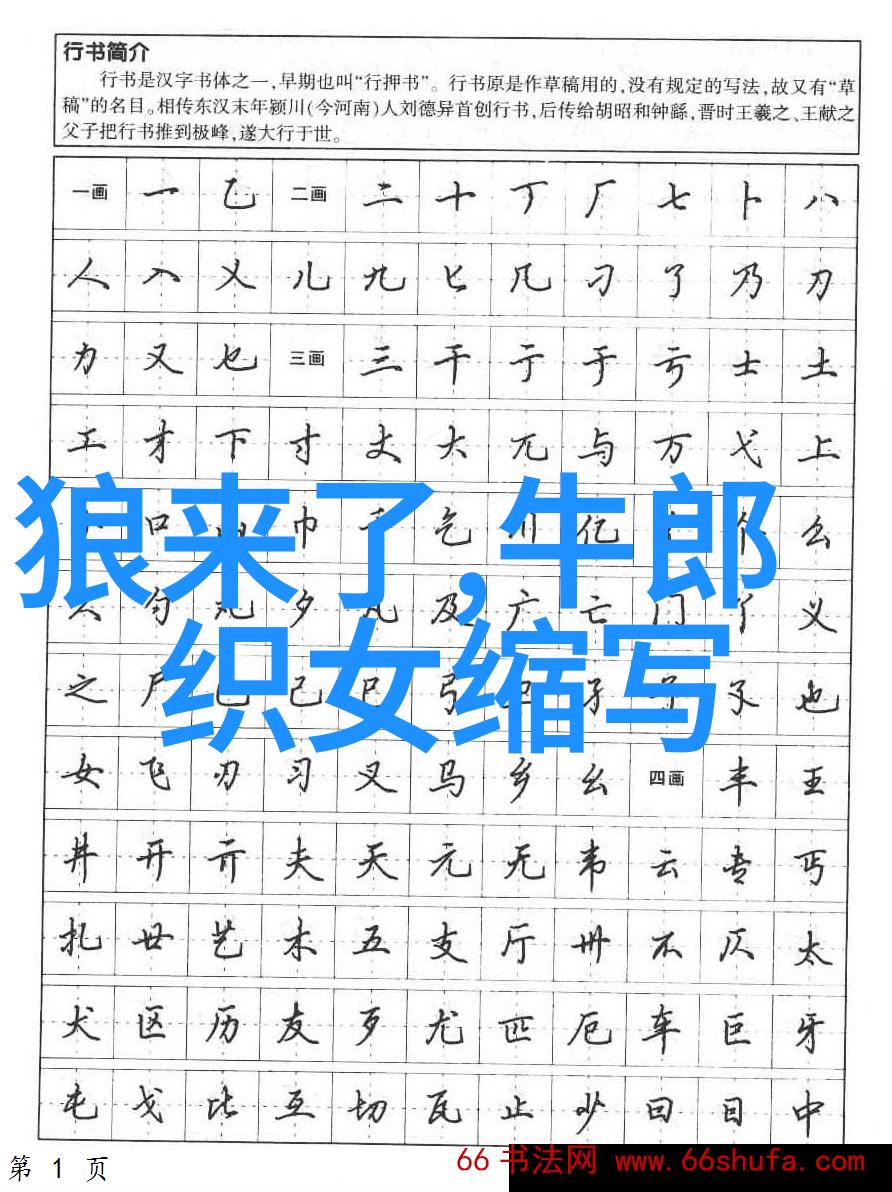

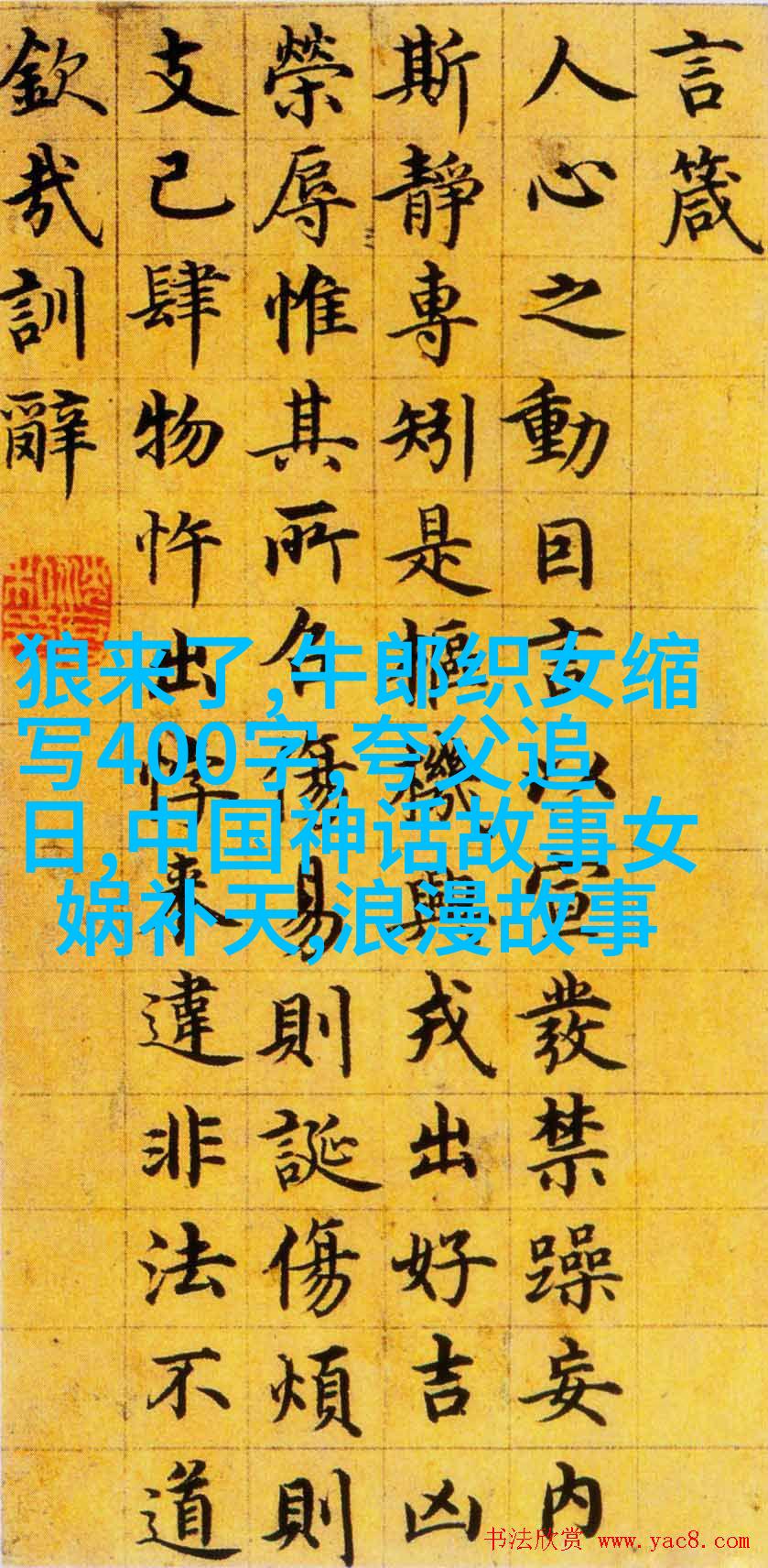

面对这些挑战,道光帝采取了一系列措施来稳定局势。他认识到必须进行改革,以适应时代发展和维护国家安全,因此推行了一些较为积极的政策。例如,他提倡“守旧保传”,鼓励学者学习古代典籍,不仅限于儒家经典,还包括诗词书画等,以此来培养文化自信,并通过这种方式来抵御西方文明冲击。

同时,他还推行“戊申政变”,打破八旗贵族垄断官僚体系,让非八旗子弟进入仕途,以此减少封建贵族对帝国决策过程中的独占性。但由于缺乏有效的手段去改变现状,这种改革并没有根本解决问题,只是在表面上引起了一些变化。

尽管如此,在某种程度上,可以认为道光之治是一场失败的改革尝试。他的政策虽然有意图,但是由于当时的环境限制以及自身能力不足,最终并未能达到预期效果。这也反映出当时清朝已经无法再通过传统手段来应对新兴力量带来的挑战,而需要更多创新和现代化思维去解决实际问题。

总结来说,即便是在这样艰难困苦的情况下,也可以看到一些希望,比如对传统文化的重新思考,以及对于改良制度结构的一点探索。不过,由于各种原因,这些努力最终未能成功转化为真正意义上的变革。这也是为什么有人说清末各色人物往往只好凭借幻想去寻找救赎,而不是真的能够改变命运的一个缩影。而这一切,无疑都是“清朝野史大观”中不可或缺的一部分,那里藏着许多关于这个时代及其人士们的心理状态、行动选择以及他们所处时代背景下的无奈与挣扎。