唐朝诡事录揭秘古人为何不造假圣旨的奥秘

江山社稷以百姓为根本,天子为其灵魂的守护者。如何将君主的意志传达给臣民,就成为了一个严峻的问题。圣旨的雏形在周朝诞生,它最初是通过诏令来实现的。但在那个时代,诏书并不仅仅是君主专用的,每位官员都能使用它来发布命令。不过,这些早期的诏书更多的是用来劝告和勉励,而非现代意义上的圣旨。

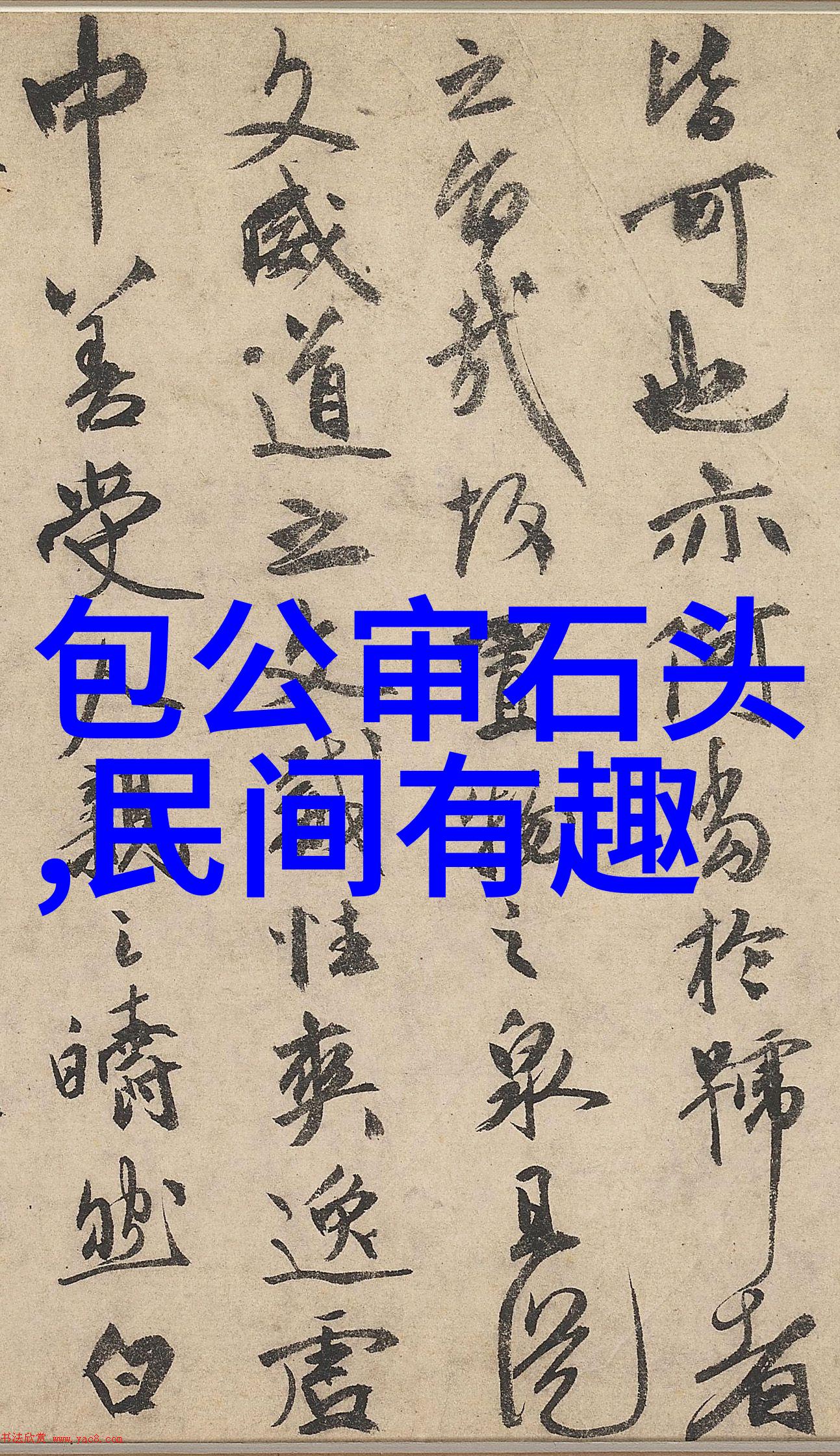

直到秦始皇统一六国并称帝,才使得“诏”成为了一种专有的文书形式。在这个时期,“诏令”不仅包含了皇帝登基、婚姻等重要事务,还包括国家大事如灾难和庆典等。随着对圣旨制作机构的完善,其功能也变得更加精细化,圣旨逐渐演变成一种展示皇家权威的手段。

如果说古人造假圣旨那么简单,那么他们为什么没有伪造呢?原因有三:首先,从长度和布料上看,一份真正的大型圣旨通常宽度超过肩膀甚至达到两米或四米长。而展开这样的巨大文书需要几个人的力量,再加上所用之布通常来自进贡,只有贵族才能接触到,因此普通百姓即便想伪造,也难以获得必要材料。

其次,整个制造过程中每个环节都经过严格审核,每个环节完成后都会由负责人签字盖章。一旦发现错误,不仅责任人会被处罚,而且可能还会导致家族灭绝,因此这种行为被视作对君主的一种背叛。

最后,即便是在当时缺乏现代防伪技术的情况下,古代也有一套自己的防伪机制,比如唐朝时期门下的暗记系统,以及明朝中的“奉天”这一独特标识。此外,“奉天”的位置也是根据祥云变化而定,使得每份圣旺都不尽相同,对于仿冒者来说,无疑是一道无法逾越的障碍。