明清皇帝施政如同春雨润土元代历史背景总结中更是显现出他们的智慧与英明

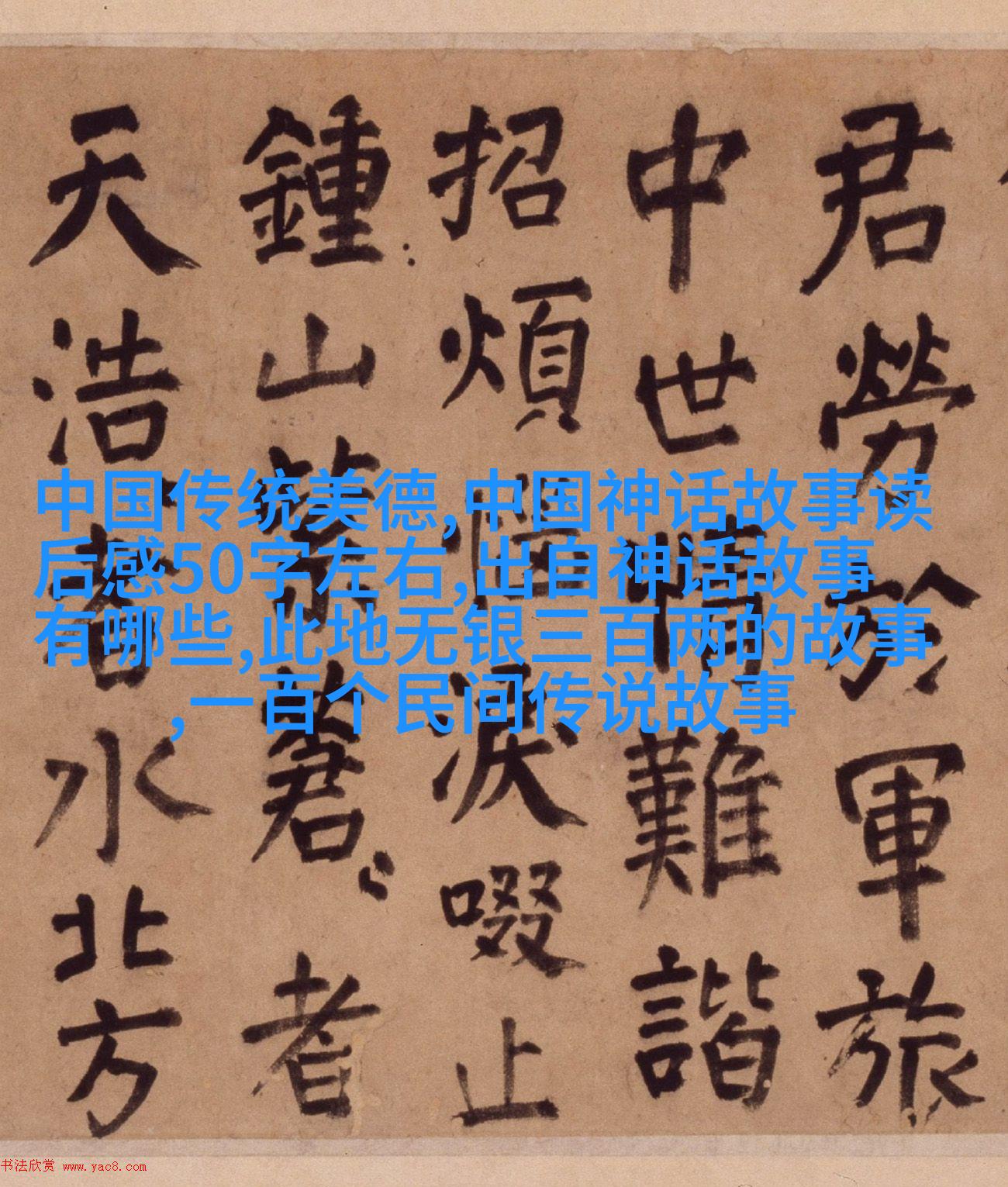

古代帝王,心怀治国之志,皆重视君民关系。他们自诩“民之父母”,意在缩短与百姓的距离。儒家思想对他们影响深远,他们既敬天也敬民、畏天又畏民。在有机会时,他们总是努力“示好”于民。

明清帝王尤其推崇节俭,其中明太祖朱元璋最为倾心,他认为孔子的“节用而爱人,使民以时”乃治国良规。他自己也能践行这一理念,即使穿的是洗过多次的旧衣,马皇后甚至亲自缝补衣裳。明成祖朱棣则以破袖子不换新衣著称,有一次他坐在京城右顺门,大臣们见了都赞不绝口。

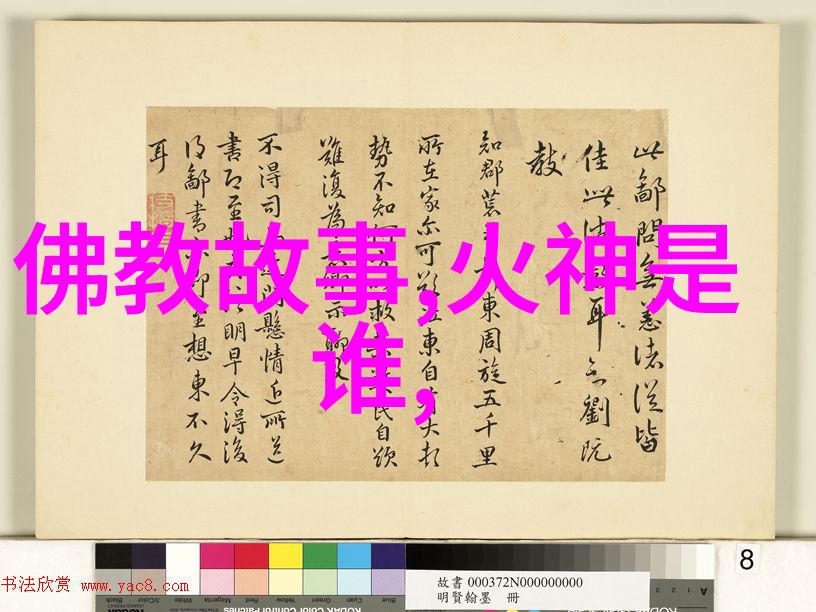

明英宗则教导大臣说:“我穿衣服很随便,即使穿布衣,也不会有人不认得我这个天子。我在宫中,不摇扇子也不生火炉,这些都是学来的。”清朝也有许多皇帝,比如雍正帝和道光帝,他们更擅长节俭。

据记载,雍正帝会抓起掉在地上的饭粒和饼屑吃掉,并教育大臣要珍惜五谷。而道光帝常穿打补丁的衣服,一条湖绉裤子的修补竟然要价3000两银子,但他嫌贵,将内务府官员训斥了一番。光绪帝也喜欢穿补过的衣服,有一次冬天,他连续穿着两件马褂,以防止寒冷。

然而,真正能从大处着眼的节俭,则是明太祖和康熙帝提倡的那种方式。明太祖不建楼阁亭台,而是让太监种菜供宫中食用,又栽种桐树等50万株,为宫中修缮提供材料,同时减少对百姓征收的压力。此外,他还有很多其他节约措施,其效果显著。康熙帝则裁减宫中人员,大幅度地节省了开支。

此外,明太祖还非常注重接近民众、体察民情。他曾经亲自巡视护城河疏通工程,看到了一个赤裸身体在水中的农工,便立即下令给予帮助,并批评那些故意加害于农工的人。此外,他还下令扶贫,让每个无衣无食或没有住房的人得到救助,因为他认为,如果百姓流离失所,那就是他的责任未尽。这一系列政策展现了他关切人民疾苦的心态,为后世留下了浓厚的人文关怀印象。