明朝末年农民起义背后的社会动力与阶级矛盾

一、历史背景:政治经济危机的积累

在中国历史上,明朝的覆灭是由多种因素共同作用而形成的一个复杂过程。从内部看,明朝自朱元璋即位后,就开始了对手无寸铁百姓的残酷统治和剥夺,使得大批人民失去了生计。而外部压力也日益增大,如蒙古、尼瓦赫等民族不断侵扰边疆,加剧了国内外压力的冲击。

二、社会矛盾激化:权贵与百姓之间的巨大鸿沟

随着时间的推移,明朝内部出现了严重的问题。权臣把持朝政,对于中央集权造成极大的威胁,同时地方官员贪污腐败现象普遍发生。这种情况下,大量民众被迫流离失所或逃往荒野之中,而那些拥有土地和财富的人则继续享受着他们的地位和特权,这导致了社会结构上的极端不平等。

三、阶级斗争加剧:贫困人口成为起义军基础

由于长期以来不断加剧的社会矛盾,最终爆发了一系列农民起义。这些起义虽然在表面上看似是反抗封建统治,但其深层次原因却是在于经济困难和生活艰苦带来的绝望感。在这个时期,一些有组织性的力量如李自成领导下的“大顺”、“南京王国”以及张献忠建立的小西南政权等,都以反抗清算为名实际上是为了掌握更大的政治资源。

四、文化传播与意识形态影响

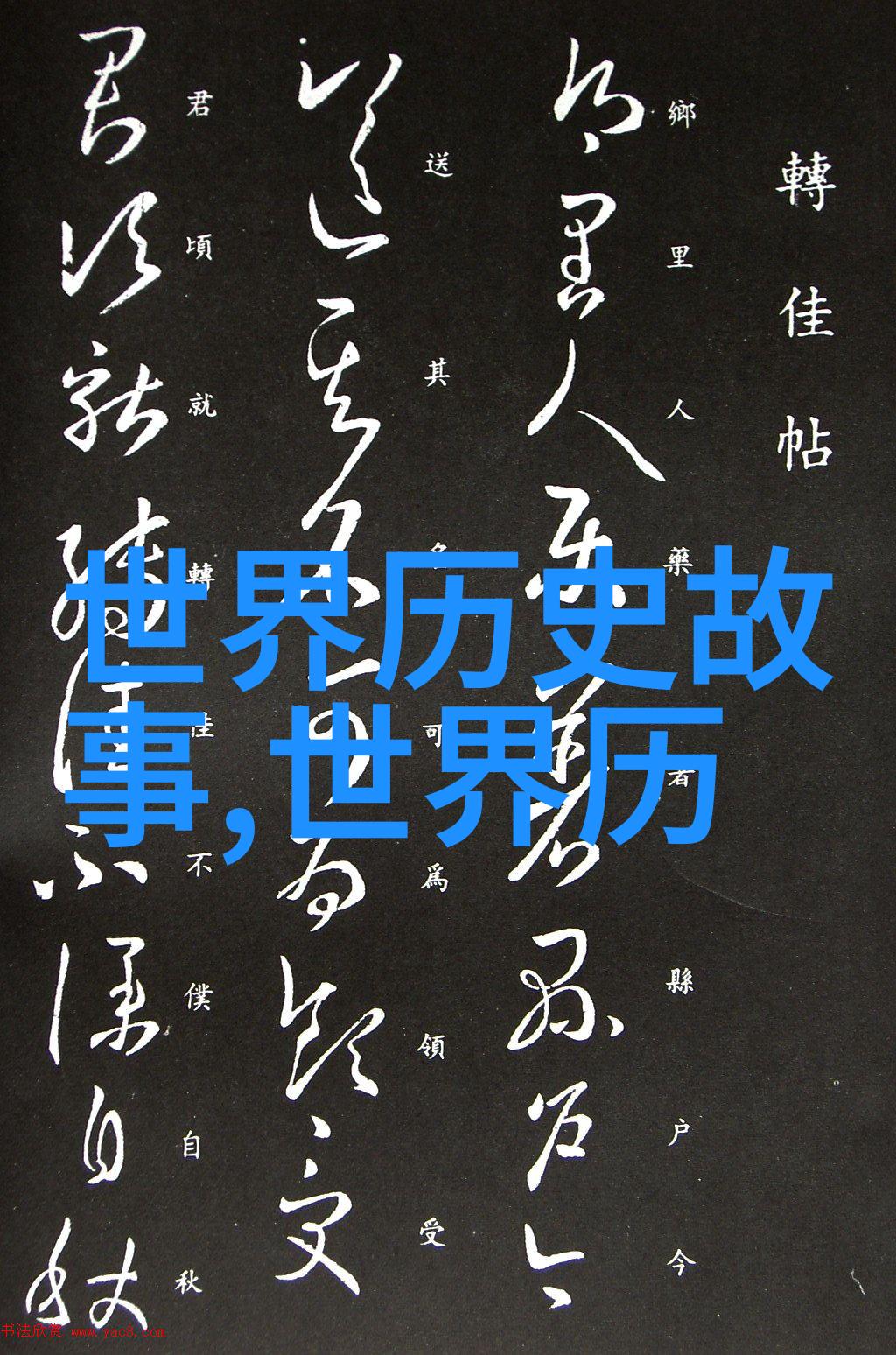

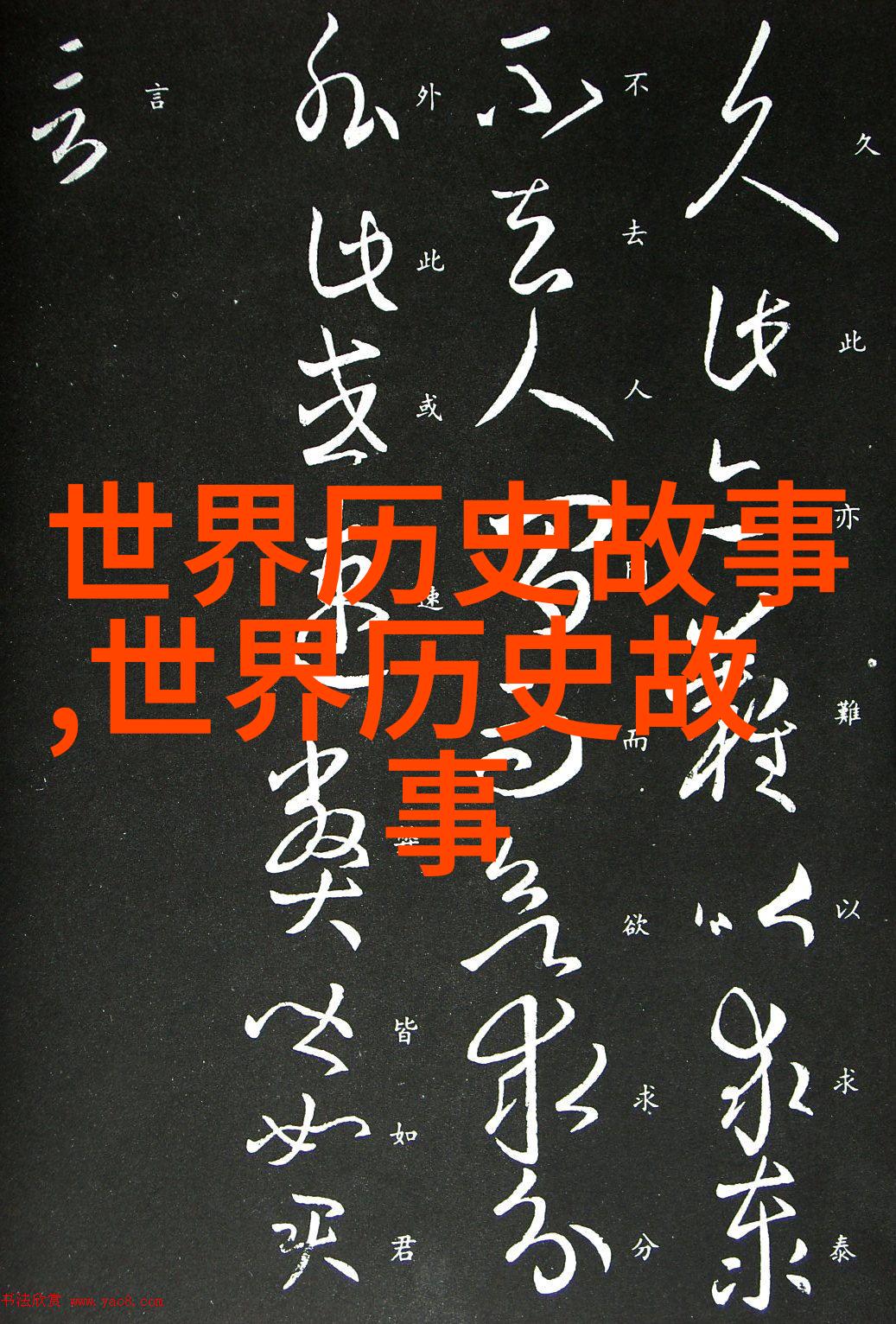

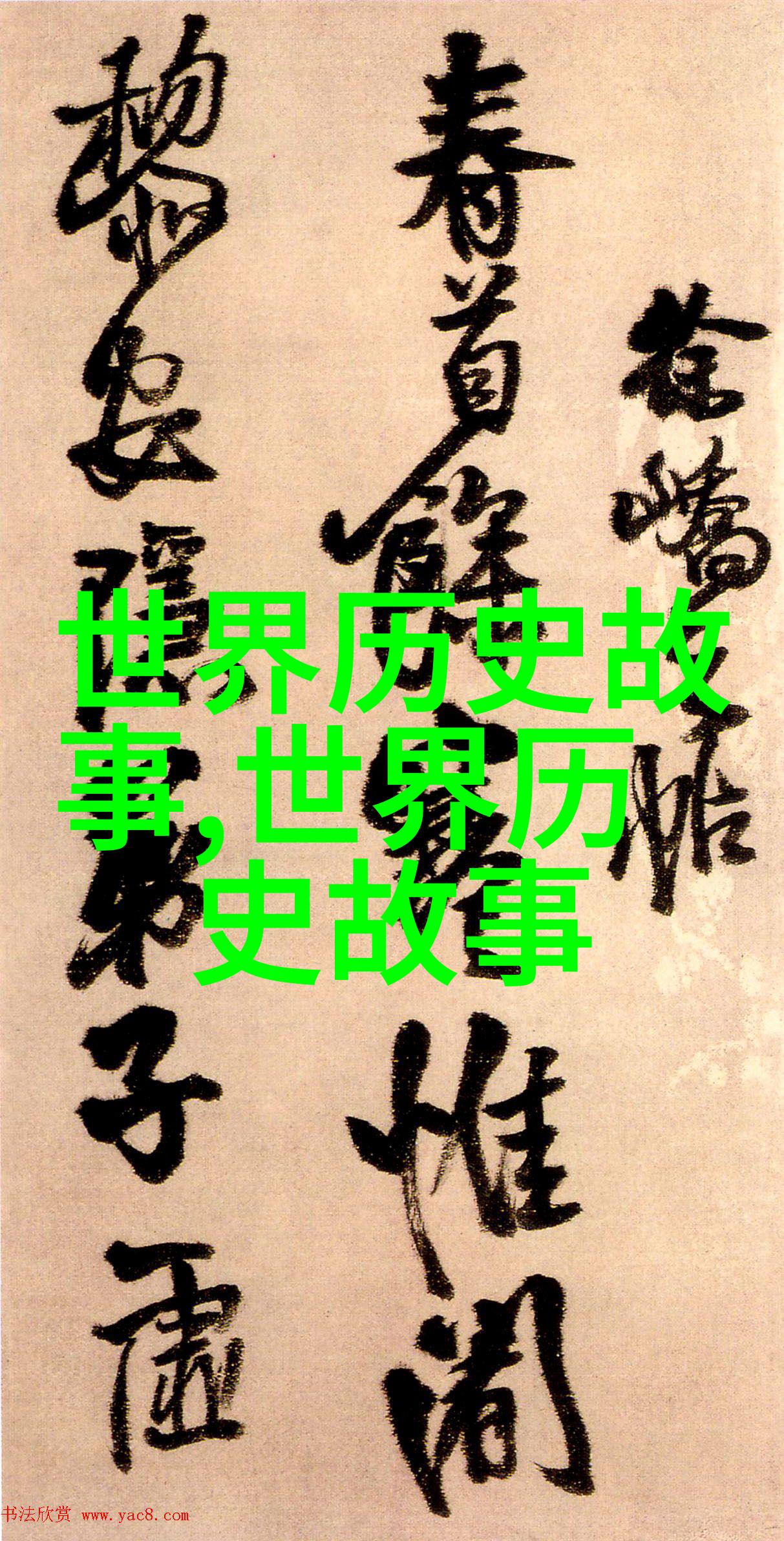

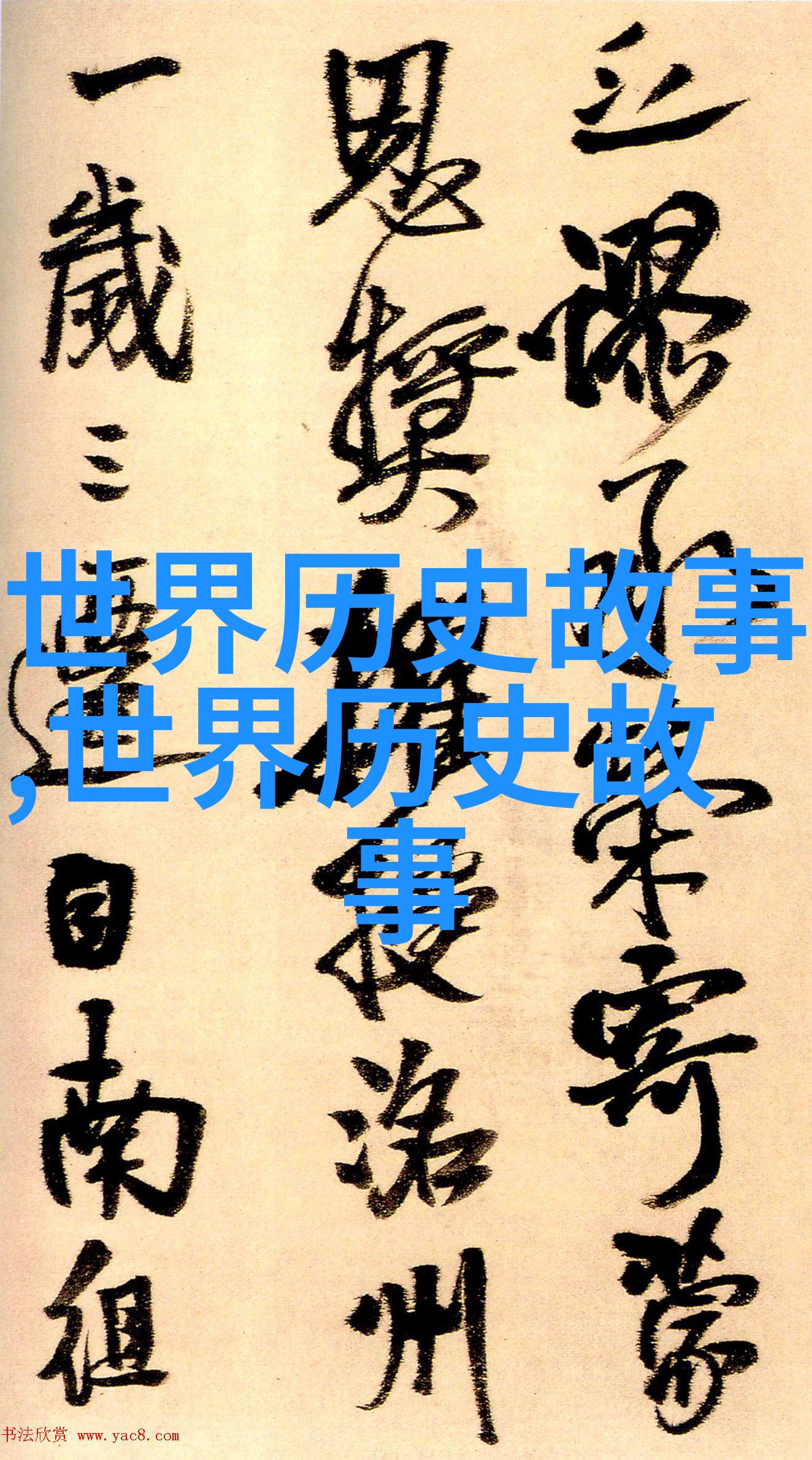

当时的一些宗教运动,如白莲教、中道教等,其信仰内容部分包含反抗封建专制政府的理念。这使得原本只是一群渴望改善自己生活条件的人们,在宗教思想指导下转变成了真正意义上的革命者。同时,一些文人墨客对于国家兴衰前景也有所预见,他们通过诗歌散文来抒发自己的忧愁,也间接地影响到了公众心态,从而为未来的大规模暴动埋下伏笔。

五、结语:历史事件背后的深层次考察

总体来说,明末农民起义并非单纯因为天灾人祸,而是长期积累下来的社会矛盾最终爆发的一场连锁反应。在解读这段历史的时候,我们需要超越表面的叙述,将它置于更广阔的情境之中进行分析,并且注意到其中蕴含着关于当代我们应该如何处理好不同群体之间关系,以及如何有效解决当前存在的问题这一重要启示。此事虽远兮,却关乎人类永恒的话题——正义与平衡,是一种怎样的追求?