斯文败类在高雅与堕落之间的挣扎

在古代中国的文学作品中,“斯文败类”这个词汇经常被用来形容那些原本应该拥有高雅文化修养的人,却因为种种原因堕落了,失去了他们应有的品质。今天,我们要探讨的是这一概念背后的深层含义,以及它如何反映出一个社会的价值观和道德标准。

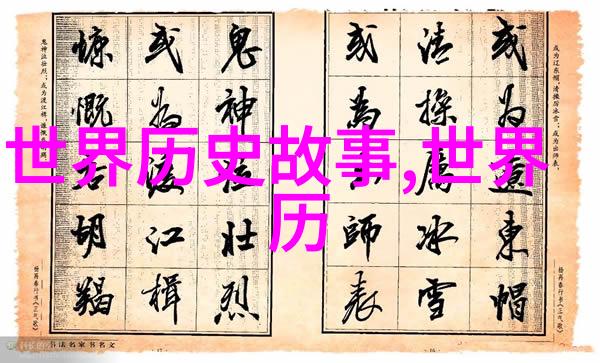

一、斯文败类的由来

“斯文败类”的概念可以追溯到唐代诗人李商隐的一首名为《无题》的诗:“我欲与君相知,长以天涯为隔。”这首诗表达了一种对友情纯真的渴望,但同时也透露出一种悲凉和绝望,这些都是“斯文败类”所可能体现出的情感。

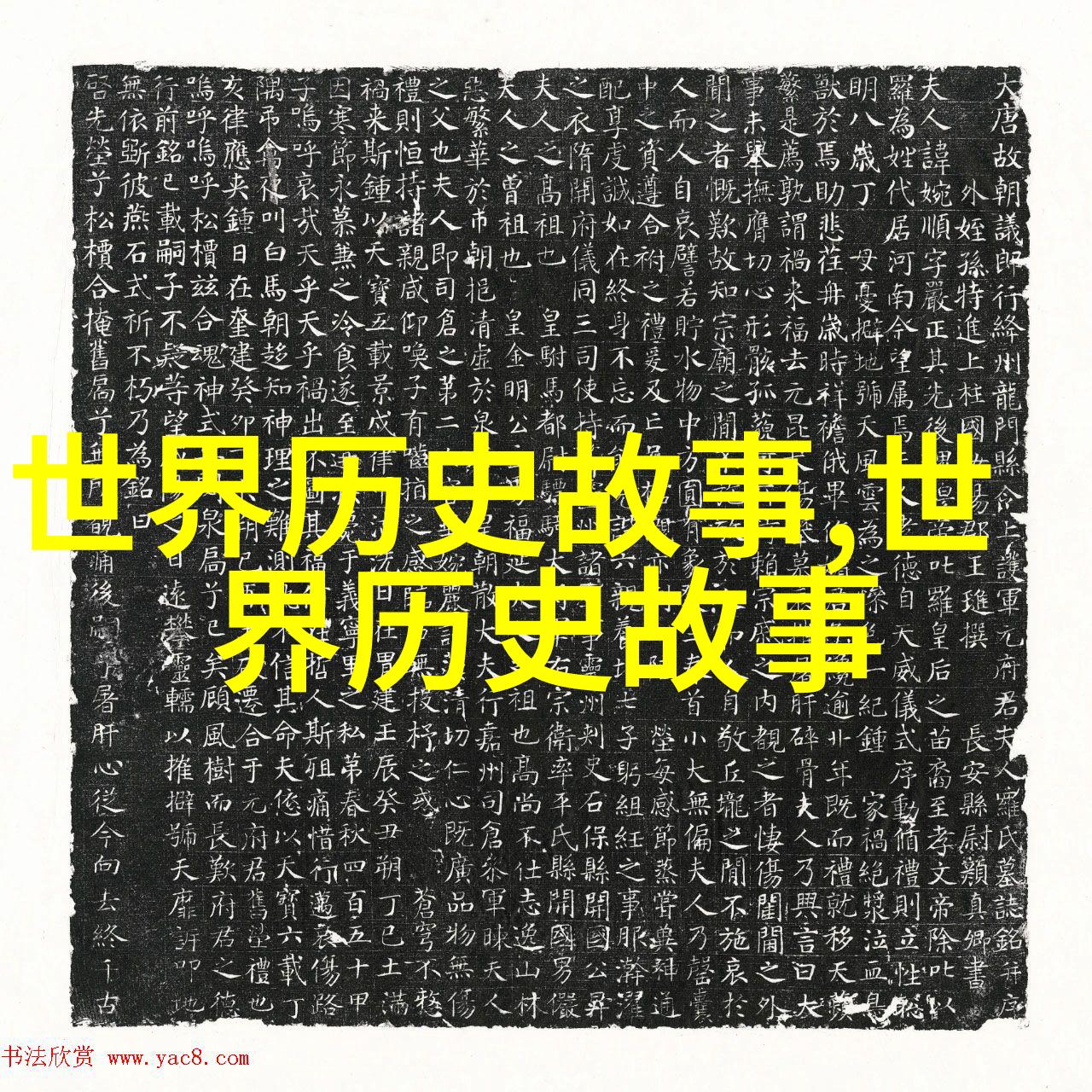

二、品质的沦丧

“斯文败类”通常指的是那些曾经具有高雅文化素养的人,在某些因素的影响下,如权力争夺、金钱诱惑等,最终失去了他们本该拥有的品行。在现代社会,这一现象依然存在,只不过表现形式多样化了。比如,一些曾经声誉卓著的学者或艺术家,因为私心杂念而开始做出不符合自己原有信仰的事情,他们便成了我们眼中的“斯文败类”。

三、道德标准与价值观

一个社会之所以能够产生这样的现象,其根源在于其内在的道德标准和价值观。当一个社会对于个人行为没有明确且坚定的规范时,就会出现这样那样的问题。而作为一名公民,如果不能自律并保持自己的风范,那么他很容易成为别人眼中的“失败者”,即使他曾经是那个大家尊敬的人物。

四、自我救赎与复归

然而,不管是在古代还是现代,“斯文败类”的故事往往也是关于救赎和复归的一部分。一旦意识到自己的错误,并决定改变过去,那么重新走上正途就成为了可能。这不仅是个人成长的一个过程,也是一个展现力量和勇气的时候。因此,无论是历史上的英雄还是现代社会中的普通人,都应当不断地提醒自己,不断地学习,不断地进步,以免再次沦为“斯文败类”。

五、结语

总结来说,“斯文败类”这一概念反映出了个人的精神世界以及整个社会的心理结构。在我们的生活中,每个人都需要不断地警惕自己是否已经或者正在走向这种境界。如果发现自己有此倾向,我们应该及时进行自我检查,通过努力提升自身素养,避免陷入这种境况。此外,对于那些已经成为“斯文敗類”的人,我们也应当给予同情,而不是轻易判定,因为每一个人都有改过自新的机会。