文化交流中的盗版与创新东方影响西方的故事有多深远

在历史的长河中,文化交流是人类文明发展的一个重要组成部分。不同文明之间的相互学习、借鉴和融合,不仅丰富了各自的文化遗产,也推动了全球知识体系的进步。然而,在这个过程中,“盗版”与“创新”的界限常常模糊不清,这也就形成了一些有争议的野史。

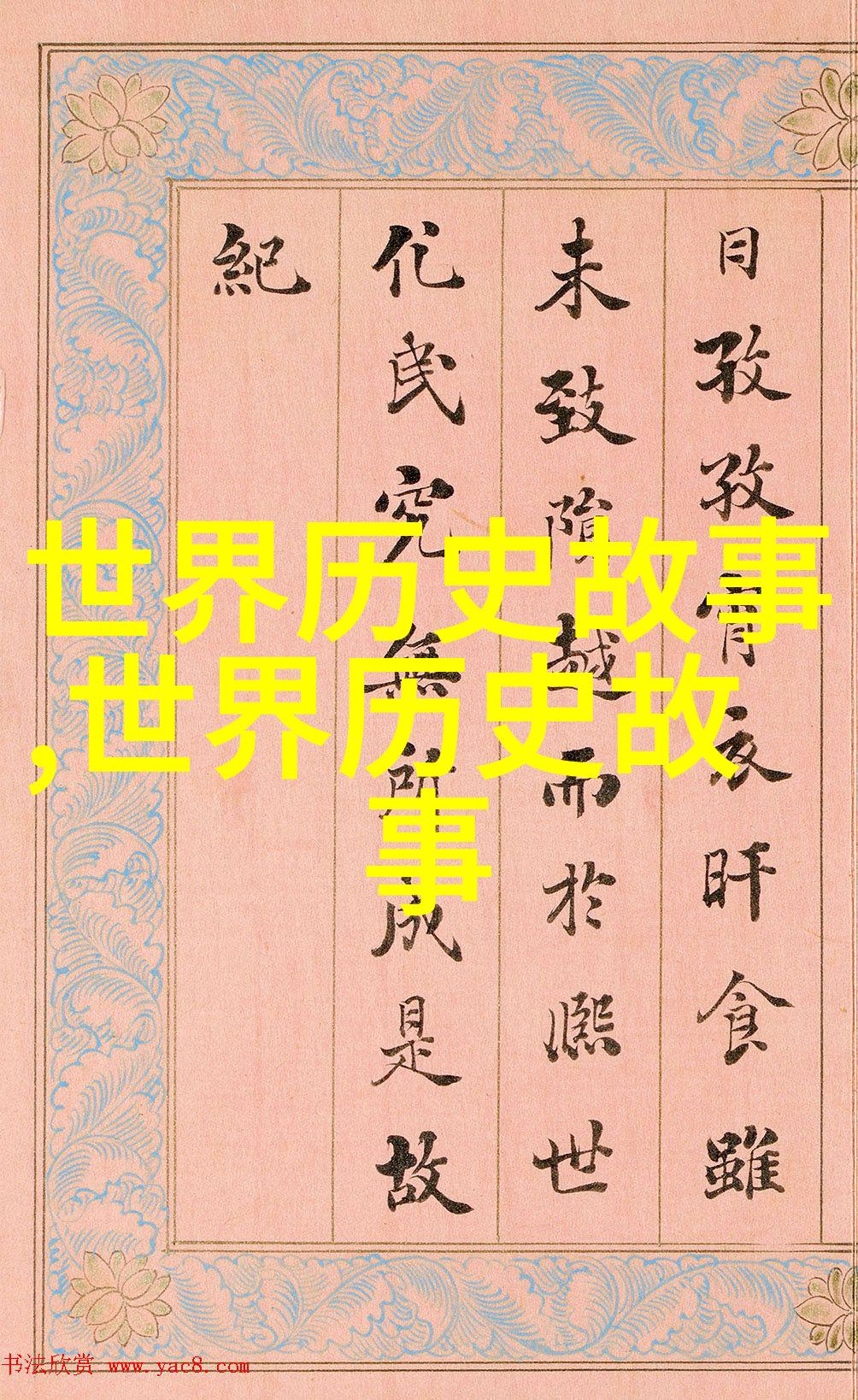

首先,我们可以从中国古代对外来技术和理念的接纳入手进行探讨。在中国封建社会初期,科技水平相对落后,但随着丝绸之路等贸易网络的建立,对外来技术如纸张、印刷术、火药等产生了浓厚兴趣。这些技术被迅速吸收并改良,使得中国在很短时间内取得了显著进步。但这是否意味着这些都是直接抄袭?这样的说法忽略了当时人对于新知识、新技能本能接受和运用的心态,以及他们如何将其融入到自身传统智慧之中。

例如,火药在欧洲才开始流行,而它却早已在中国使用数百年。这是否构成了某种形式的“盗版”?或许更应该看作是一种跨越文化界限的情感共鸣和智慧交汇点。在历史上,有些学者认为这种科技转移并不完全是单向运动,而是在不同的文明间不断地进行轮换和演化。

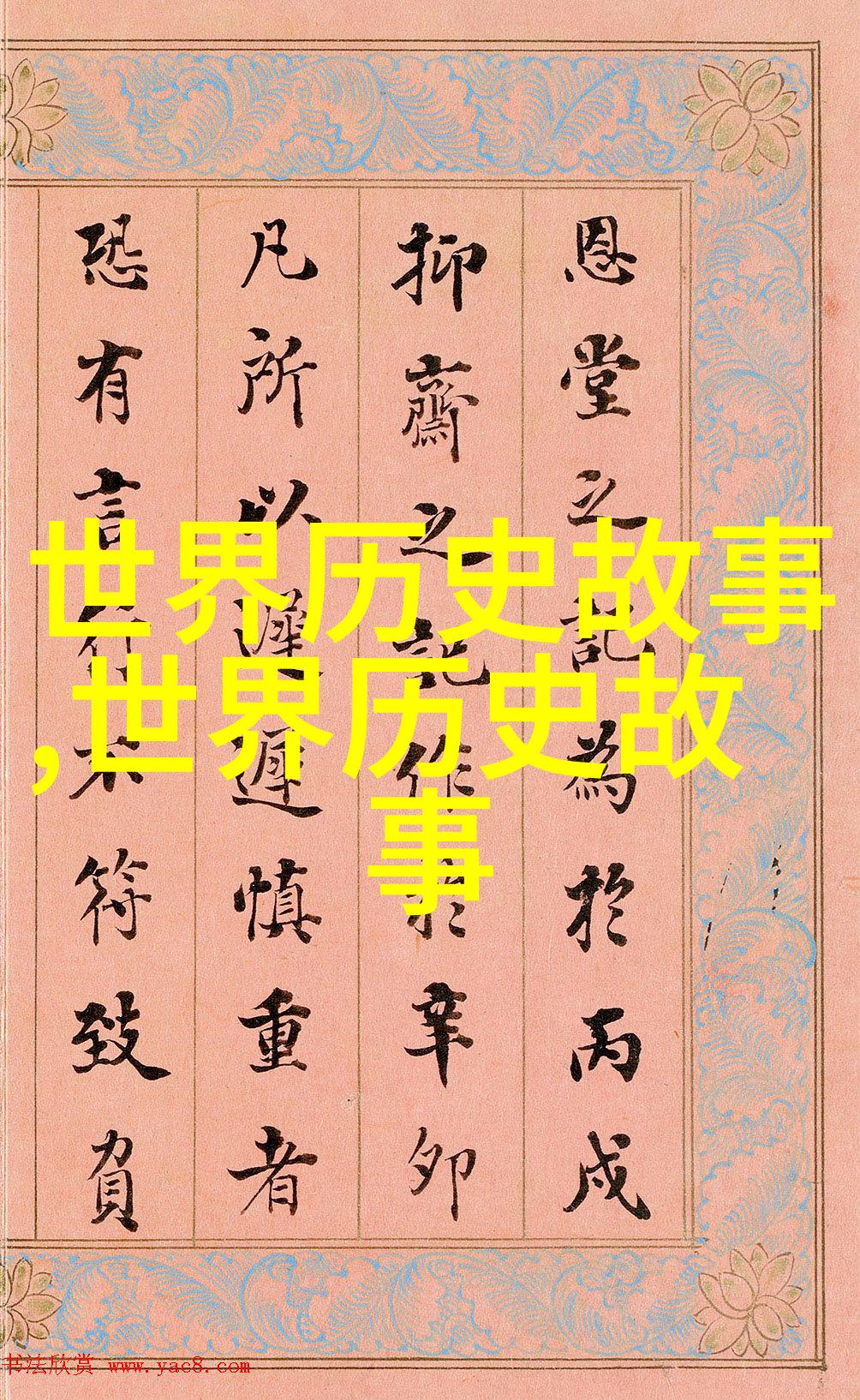

此外,从西方世界来说,他们对于东方思想尤其是佛教哲学的大量吸收也是一个值得探讨的话题。尽管佛教最初源于印度,但是在汉地,其影响力极为广泛,它改变了人们对于生命意义、宇宙结构以及道德伦理等问题的一般理解。而这种影响往往不是简单的事实复制,更像是深层次心灵上的共鸣与精神上的融合。

然而,这种深层次交流也引发了一系列关于原创性与借鉴性的争论。在现代社会,一些研究者指出,即使是最伟大的科学家也不能逃脱前人的贡献,他们提出的理论往往基于之前已有的发现,并通过自己的独特见解加以发展。此处所说的“原创性”,其实是一种主观认知,是一种历史叙述方式上的选择而非客观事实。

最后,让我们谈谈艺术领域里的这一问题。当亚洲艺术品,如日本画、日本陶瓷等,被西方收藏家热烈追捧时,有人便开始质疑它们是否真的具有高超技艺,或只是被过分夸大其存在价值。如果这是因为亚洲艺术家的作品被误解或者不够了解,那么这又该怎样去平衡这个问题呢?

总而言之,在考虑到历史上有争议的野史时,我们应当认识到不同文明之间文化交流是一个复杂且微妙的问题。不应简单归咎为一味剽窃或无端夸赞,而应试图去理解每一次接触背后的情感力量及其对双方都产生的一系列连锁反应。这正如同一幅精美无比的手工织品,每一个线头都蕴含着匠人汗水辛劳以及他所来自那个时代背景下的思考。