从龙的涂抹到孔子的笔记中国历史上的文字趣事与文化反差

从龙的涂抹到孔子的笔记:中国历史上的文字趣事与文化反差

在漫长的历史长河中,中国文字的演变是一个充满了奇迹和挑战的过程。从古老的甲骨文到现在流行的简体字,每个阶段都有着自己的特色和故事。在这篇文章中,我们将探索一些关于中国历史英文趣事,以及这些语言现象背后所蕴含的情感和智慧。

龙书与古代图画

在商朝时期,出现了一种独特而复杂的手写系统——甲骨文。这是一种通过烫印或刻蚀法记录信息的手法,其形状繁复多样,有些甚至类似现代英文中的“dragon”(龙)。这个词汇不仅是指传说中的神兽,也可以用来形容那些宏伟、强大的存在。早期的一些甲骨文碑铭上,就常常出现这种装饰性的龙纹,这既是对自然界力量的一种崇拜,也是当时文化艺术风格的一个展现。

书写技艺与儒家思想

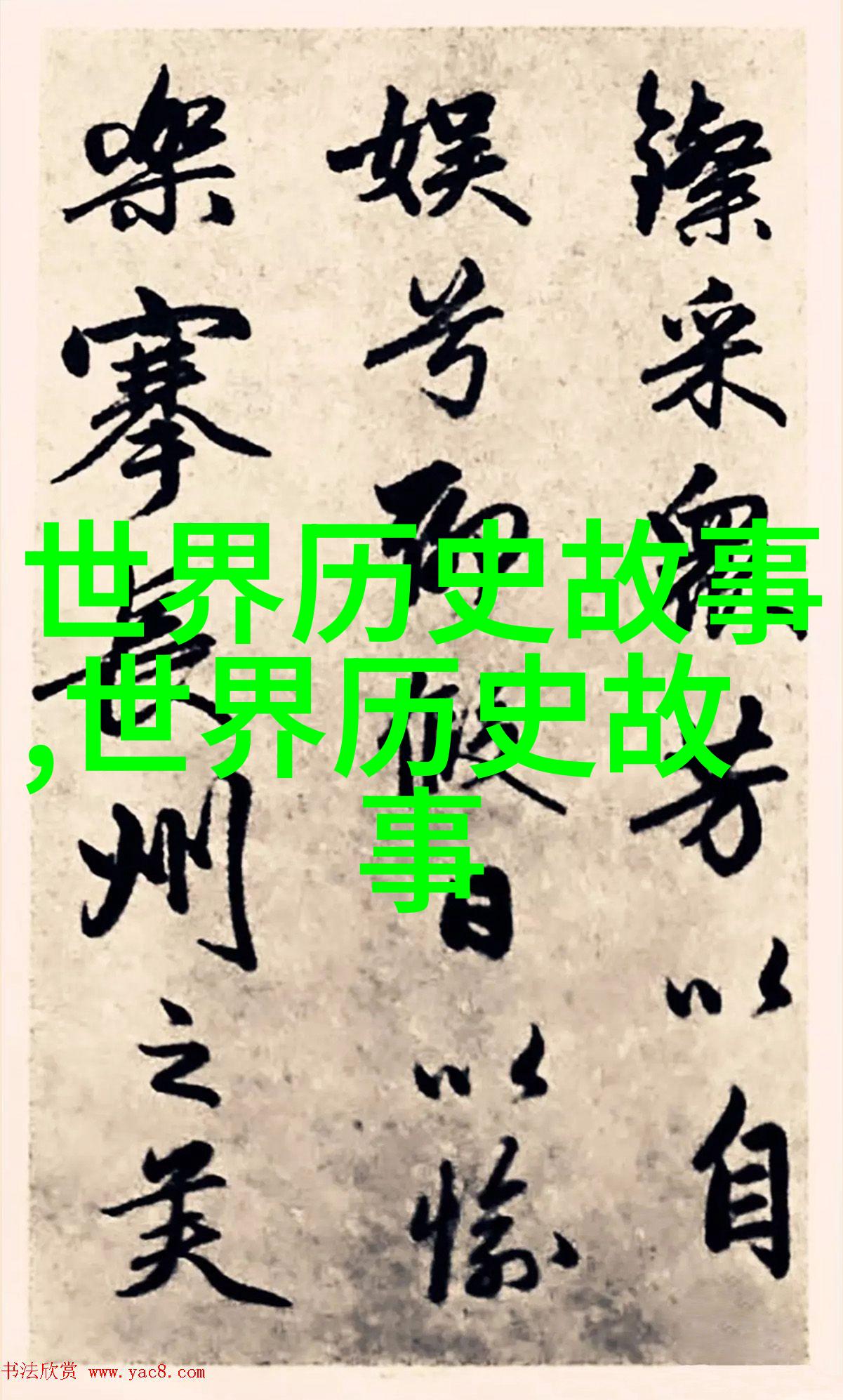

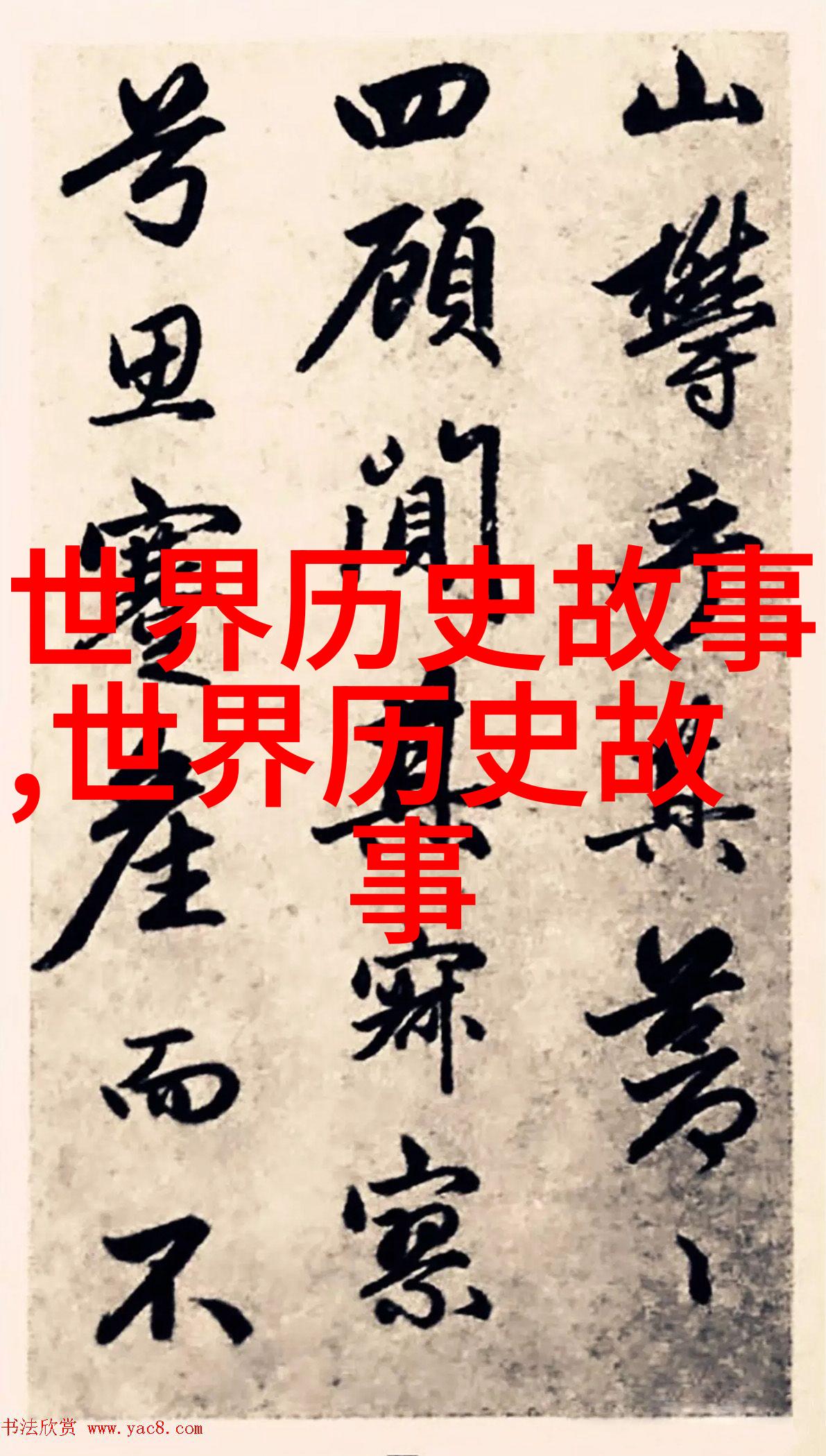

随着时间推移,文字也逐渐演化成了一门高深莫测的大师级技艺。汉代以后,楷书成为官方文件使用的一种标准书体,而隶书则广泛应用于日常生活,如手持小刀细致地雕刻一枚竹简上的字,是一种考验人的耐心和精确度极高的手工艺。在这个过程中,不可忽视的是儒家的影响,它提倡以礼治国,以德治人,并且强调学习为主要活动之一,因此文学教育被认为非常重要。

笔墨间隐喻

到了唐宋之际,诗歌达到鼎盛,这时候,“诗”不仅仅是一种表达情感的心灵之作,更是一门修养内心、修炼身心的大艺术。而这些诗句往往包含了丰富的人生哲理,比如李白那句著名的话:“君子远游,无为而至。”这句话看似简单,却能触及深层次的人生观念,让人在轻松愉悦中领悟更深层次的事物。正如英文中的“poetry in motion”,即动态美学,那些行云流水般自然流畅的笔墨之间,都蕴含着无声却又无法抗拒的情感吸引力。

字里行间藏秘密

到了清末民初时期,当西方文化开始冲击传统社会结构的时候,一场革命正在发生。这场革命不仅限于政治领域,在文学领域也有其显著影响。新式文学运动提倡直接性、真实性,使得中文语言更加接近普通话,从而打破了以往那种官话为主导的地位。在这一转变过程中,一些原先看起来平淡无奇的小词儿,如“爱情”的二字,或许曾经只是用于描述某一种感情状态,但随着时代变迁,它们变得意义重大,被赋予新的解读空间,就像英文里的单词一样,可以根据语境产生不同的含义。

文字与文化融合

最后,我们不得不谈论现代中文对外界元素的接受程度。在全球化背景下,对外汉语教学蓬勃发展,同时也带来了大量借鉴其他语言特点进去使中文更加国际化的情况。这一点就好比英语中的 “Chinese whispers”,即谣言传播,每个人都会给自己的理解加上一份料子,最终形成一个完全不同于最初内容但同样有意思的事情。当我们看到这样的变化,不禁会思考:是否我们正在经历一次真正意义上的文化大融合?

总结:

从龙涂抹到孔子的笔记,再看看今天我们的数字世界,我们发现每一步都充满了创造力的探索和不断变化。一段悠久而丰富的人类史,就是这样由过去构建、现在维系并未来继续延伸的一个永恒故事。而对于那些能够跨越时间边界交流的人们来说,无论是在纸面上还是电子屏幕前,都让我们沉浸在文字游戏中寻找更多隐藏在表面的奥秘,那才是真正意义上的阅读乐趣所在。