宋光宗皇帝与宋朝乡下人的进城生活简介

在宋朝的鼎盛时期,城市的繁华和乡村的宁静形成了鲜明对比。作为一位不经意间卷入历史长河的人物——宋光宗,他的故事与这段时期内迁移人口、改变生活方式的一群人紧密相连。

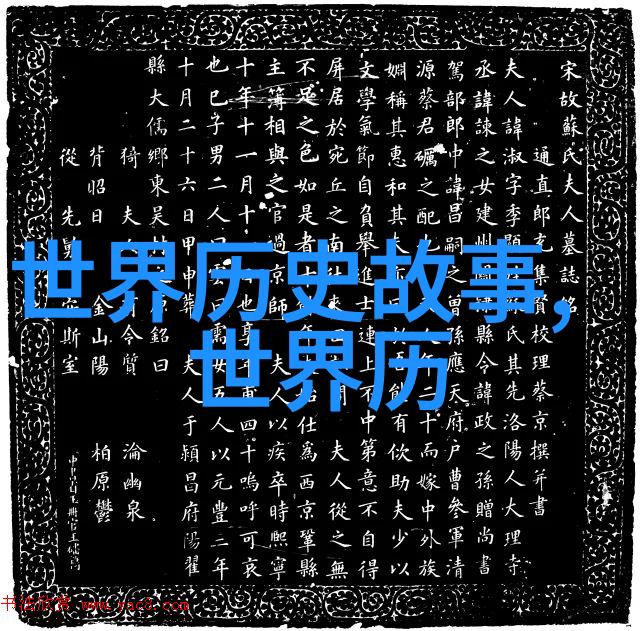

赵惇(1147年9月30日-1200年9月17日),本名,南宋第十二位皇帝,被后世评价为不孝之君。他出生于临安,是成穆皇后的第三子,从小接受良好的教育,对诗书有着浓厚兴趣,但他的性格却多愁善感,这种心情常常影响着他处理国家大事。

绍兴二十年(1150年),赵惇被赐名并授予官职,逐渐步入政治舞台。然而,他在继承权上的争斗中显得手足无措,不仅面对父亲孝宗的疑虑,还不得不应对母亲成穆皇后的强烈影响力。这两股力量互相牵制,使得赵惇难以自由支配自己的命运。

淳熙十六年(1189年),孝宗禅让 throne 给赵惇,即位为帝,并改元绍熙。然而,由于病体状况不断恶化,加上李氏——他的皇后,因妒忌而专权干政,最终导致朝政混乱,国库空虚。此时,赵惇的心理状态也越来越糟糕,他开始怀疑父亲和宰臣,大权旁落李氏之手,最终导致了一系列不可挽回的事态。

在这个过程中,一批来自乡下的劳动者,也因为战争或饥荒等原因,有选择地迁徙到城市去寻求新的生活机会。在这些新来的居民中,有些人可能会偶尔听到有关这位“疯狂”的皇帝,以及他如何无法有效治理国家的情况,他们可能会将这种情况与自己即将面临的大都市环境进行比较,或许会产生一些共鸣或反思。

最终,在庆元六年的八月庚寅日(1200年9月16日),光宗因病去世,其子太子赵扩继位成为宁宗,而光宗则被尊为太上皇。但是,由于其晚年的行为和政策,使得他留下的遗产并不被后人所看好。在历史评估方面,他更多的是被视作一个软弱无能的君主,而不是像其他许多著名人物那样拥有深刻而持久的地标意义。