清朝野史大观末年政府力量与社会动荡

在历史的长河中,清朝作为中国最后一个封建王朝,在其鼎盛时期曾经统治了数百年的辽阔土地。然而,随着时间的推移,清朝也面临着前所未有的挑战和危机。在它的末年,政府力量显著衰弱,而社会动荡则日益加剧。这一时期充满了复杂的人物关系、政治斗争以及民族矛盾,这些都为我们提供了一幅生动而又曲折的历史画卷。

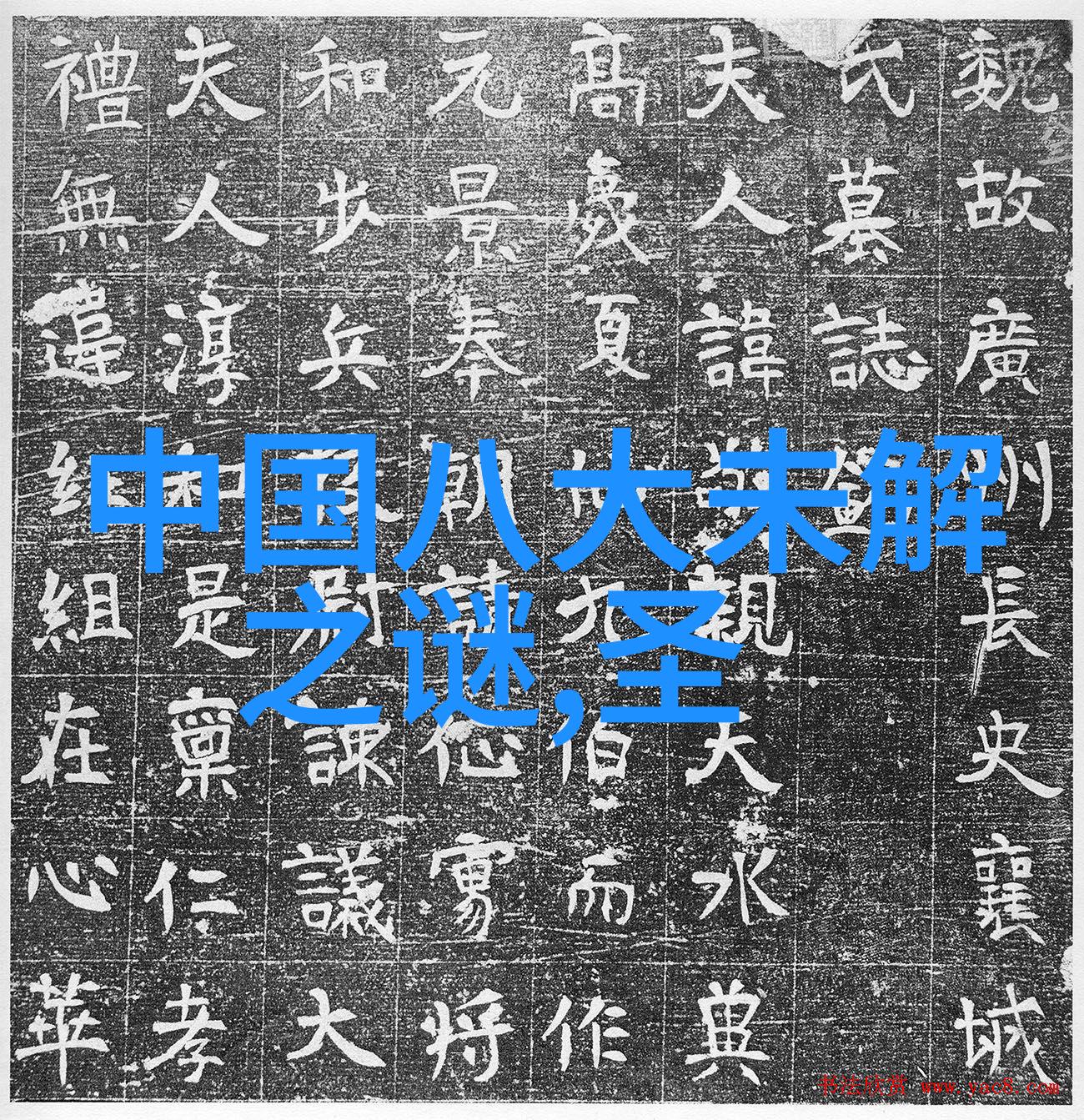

首先,我们来探讨一下“清朝野史大观”这一概念。这个词组包含了两个关键元素:“野史”和“大观”。在古代文献中,“野史”指的是那些非官方记载,不受中央权威控制的小说、戏曲等民间文学作品,它们往往能够反映出人民群众真实的情感和生活状态。而“大观”,则意味着广泛深入地去看待某个问题或事件,从多角度进行分析。这就意味着,我们要对那些被视为边缘化的小说、戏曲等文艺作品进行重新审视,以便更好地理解那个时代。

在清末之际,明显可以看到政府力量正在逐渐消退。从宦官干政到外国势力侵扰,从内忧外患到民变四起,这一切都使得中央集权体系变得越来越脆弱。在这样的背景下,一些地方豪强开始崭露头角,他们利用手中的兵力和财富,与中央形成对抗。在一些地区,他们甚至建立起自己的军队,对抗腐败无能的地方官吏。

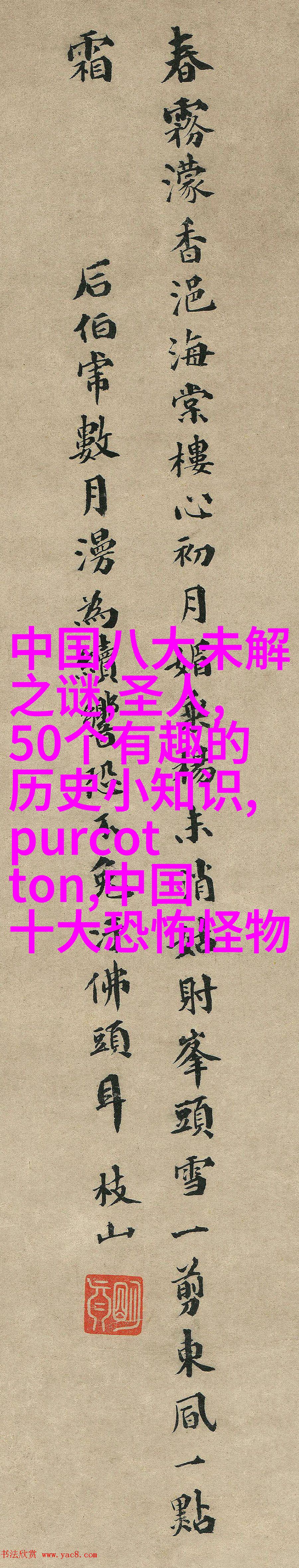

此外,还有许多书籍记录了当时社会上流行的一些奇闻趣事,如《聊斋志异》、《红楼梦》的后世评论等,它们不仅描绘了一个充满幻想与浪漫色彩的世界,也反映出了读者对于现实生活不满意的心态,以及他们对于美好理想追求的渴望。这些文艺作品成为人们逃避现实、表达自己情感的一种方式,同时也是记录当时社会风貌的一个重要窗口。

然而,即便是这样的一些文化产品,也不能完全掩盖那段历史上的混乱与冲突。例如,《聊斋志异》这部小说虽然以幽默风趣的手法讲述鬼神故事,但其中也透露出作者对封建礼教束缚严重的情况感到不满。而《红楼梦》虽是一部巨作,但它所描绘的大观园里隐含着家族兴衰悲欢,也预示着帝国灭亡即将到来的命运象征。

总结来说,“清朝野史大观”的研究是一个复杂而丰富的话题,它需要我们从多个角度去看待,并且跨越传统界限,将不同类型的资料结合起来进行分析。此过程不仅能够帮助我们更全面地认识那个时代,更能够让我们见识到人类如何在逆境中寻找希望和出口,为何那些被遗忘的小说诗篇至今仍然令人回味无穷。