旧时商家悬挂的招牌幌子背后藏着明末清初四大冤案的沉重历史

在那个时代,郑州的商家们为了吸引顾客,就用悬挂在店外的招幌来宣传自己的商品。这些招幌不仅能让人远处一眼就看出来,还能很好地展示出商家的形象和商品特点。

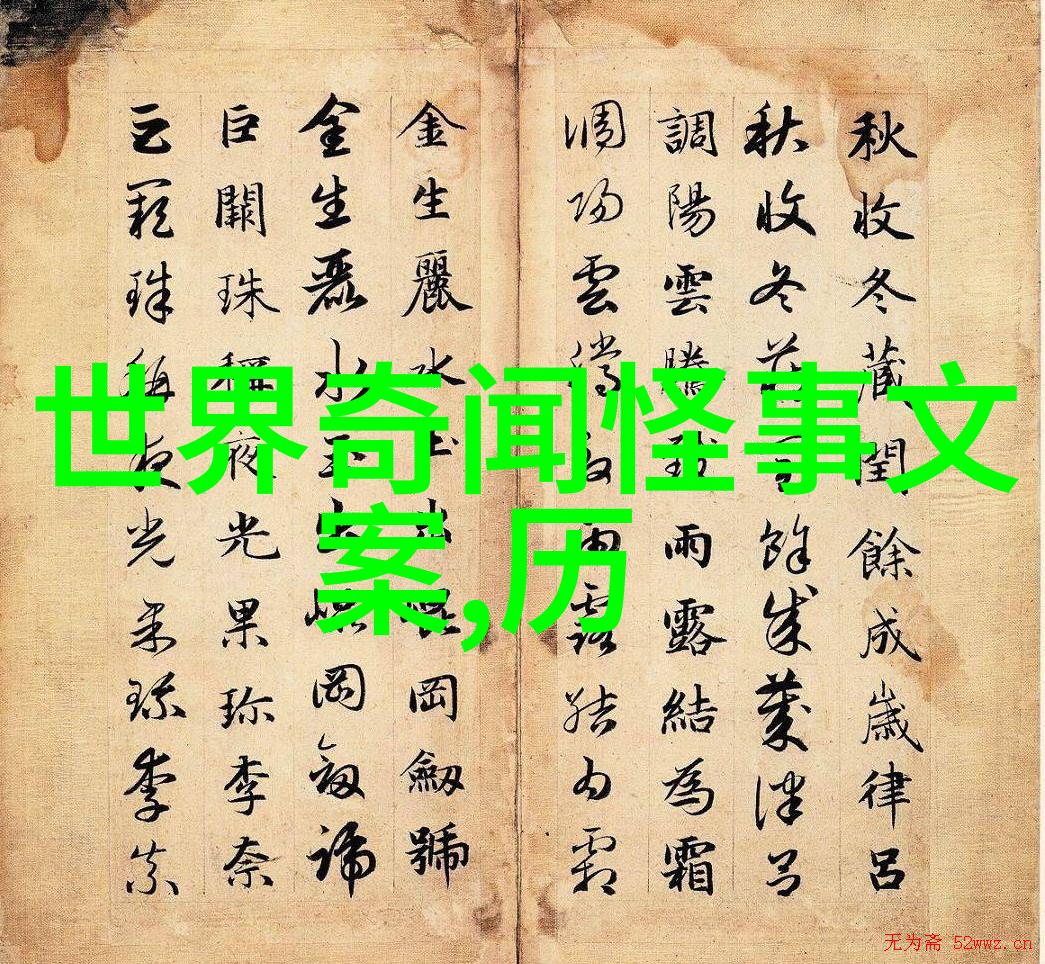

图片:收藏北京记忆-店铺与招幌

旧时郑州街市上,有几种常见的招幌形式。比如酱油店,会挂上“酱园”、“酱”字,以及表示质量的“伏”和“陈”字。而中药铺则常用“杏林春色”,据说源自三国时期的一位医生董奉,他热心治病,不求报酬,只希望病人在门前为他栽树,这样年复一年,杏树成林,所以这个名字就成了对医生的美称。

西药房也使用类似的招牌,上面写着“大药房”或“西药”。当铺则挂有黑色漆木牌,上书白色或金色的“当”字,而鞋帽店则会画有帽子、鞋子的图形,或摆放实物模仿品。

钱庄通常会悬挂木制仿金属铜钱模型,上面写着“流通元宝”,而酒店则悬挂酒壶或者红布穗来吸引顾客。饭馆们也会根据自己菜系,如闽菜、江浙菜肴等,来吸引食客。而理发师则会用磨刀布作为自己的标志,因为古代皇帝下过圣旨,说剃头更整齐好看。

最后是打磨坊,他们卖的是石磨,用一个简单但醒目的牌子上书“磨”,告诉人们这里可以买到他们需要的石磨工具。