我们是否应该相信中国野史中那些不为人知的往事

在漫长的历史长河中,中国留下了无数传奇故事和奇闻趣事,这些传说中的往事被称作“中国野史”。它们是对过去生活的一种回忆,是对社会、文化、思想等多方面的反映。然而,当这些故事与官方历史相比显得更加生动、更富有戏剧性时,我们是否应该把它们视为真实发生的事实?这一问题引发了人们对于历史真伪、记载方式以及文化价值的大讨论。

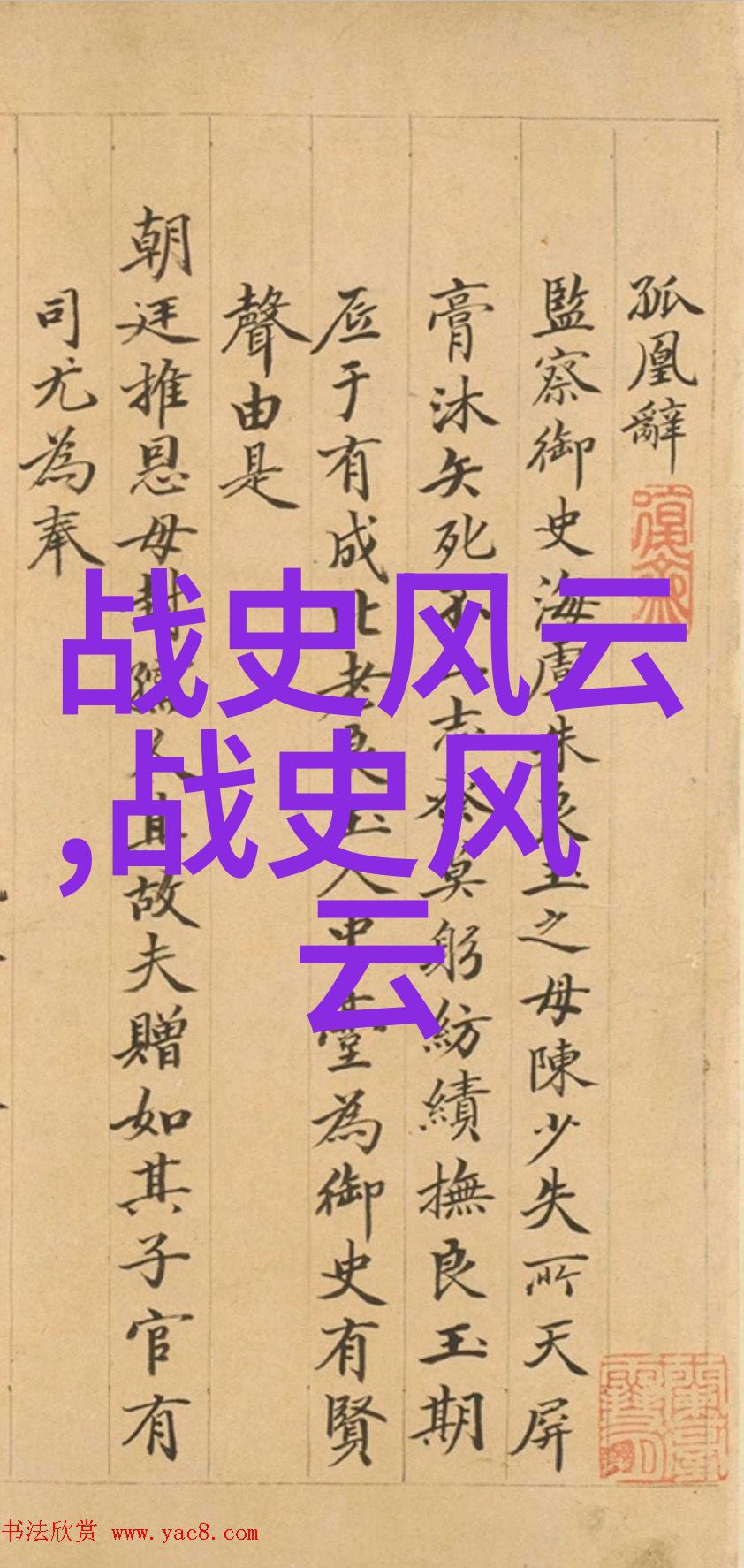

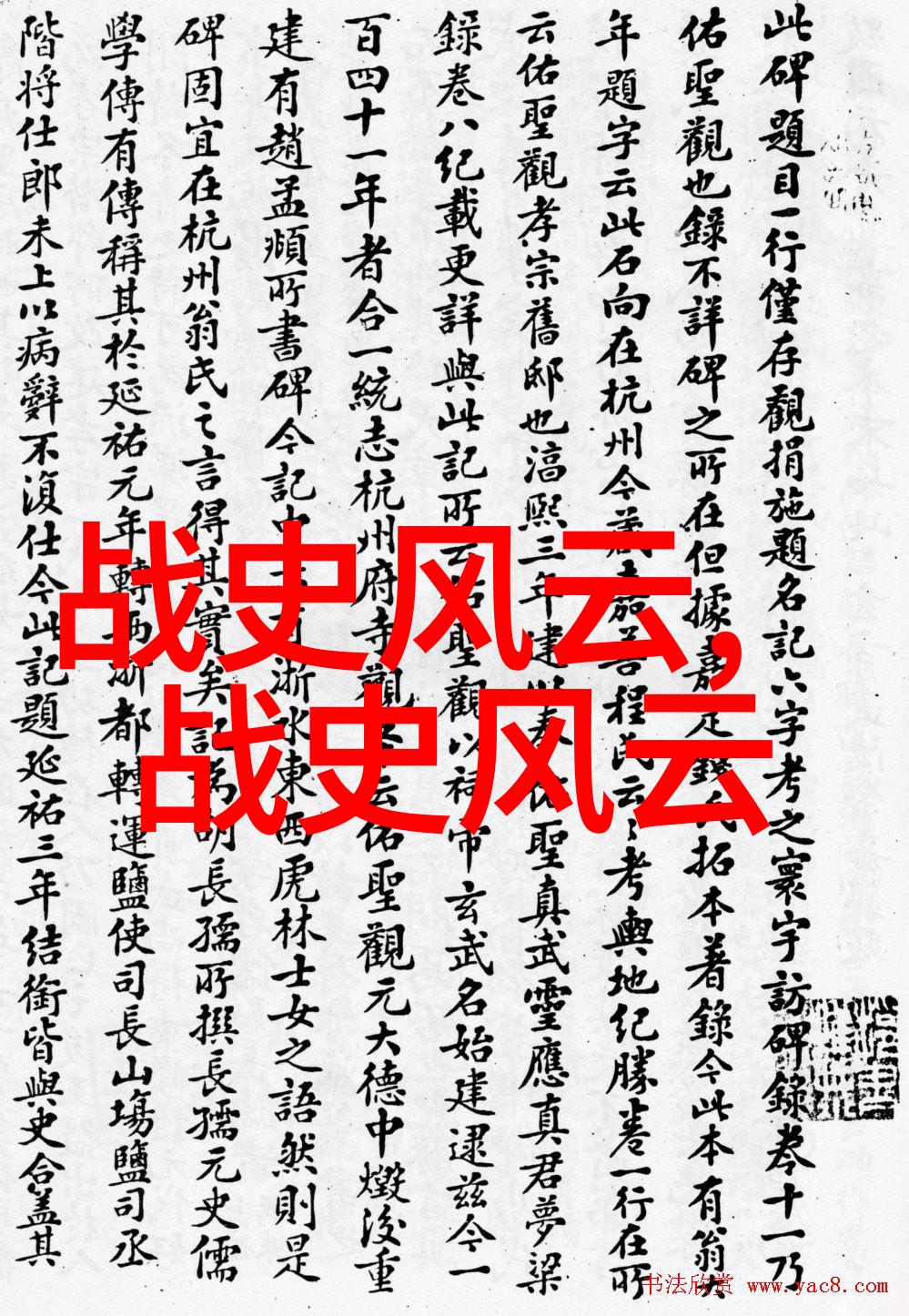

首先,了解“中国野史”这个概念本身就是一个挑战,因为它通常指的是那些没有被正式记录或是在正式记录之外流传开来的故事。这些故事可能来自民间口头传述,也可能出现在一些未经官方认可的文献中。在这样的背景下,不同的人会给予不同的解释和重视程度,有的人认为它们纯粹是娱乐性的虚构,而有的人则认为它们蕴含着深刻的道德教训或是对当时社会状态的隐喻。

其次,对于是否应该相信这些不为人知的往事,我们可以从几个维度来审视:一方面,从文学艺术角度看,“中国野史”提供了一批丰富多彩的情节和人物,这些都是文学作品不可或缺的一部分,它们能够激发人们的情感并启迪思考;另一方面,从学术研究角度考虑,如果将所有未经证实的事迹都接受为真实,那么我们的历史观将变得模糊且难以信任,因为许多事情难以得到客观验证。此外,还有一点需要注意,即便某个事件经过考证后证明存在,但由于记载时间久远,原始资料不足或者已经失传,因此仍然存在一定程度上的猜测空间。

再者,“中国野史”作为一种特殊类型的手稿,其内容虽然不能直接用于撰写正规教科书,但却能让我们看到不同层次社会成员如何理解他们所处时代的问题。这类非官方记载往往揭示了人民日常生活的小细节,比如习俗、语言使用习惯等,这对于现代研究人员来说是一个宝贵的地方信息来源。例如,在《聊斋志异》这部小说集里,曹雪芹通过笔下的神话与现世交织,让读者窥见到那个年代普通百姓的心态和行为模式。因此,它们在学术研究上也具有重要的地位,无论其真伪如何,都值得我们去探索去分析。

最后,在数字化时代,“网络平台”的兴起使得更多关于“中国野史”的讲述走向了大众领域。但是,由于网络环境开放性较强,一些虚构成分开始混入其中,使得原本有用的知识资源也面临着污染风险。而此时,我们更需要的是提高自我辨识能力,不仅要学会甄别信息,更要学会尊重每一份资料背后的作者及其意图,以免误导自己乃至他人。

综上所述,“中国野史讲的是什么”,这是一个复杂而又充满争议的话题。不管这些古老故事最终是否符合实际情况,其意义在于它能够让我们触摸到过去,那段人类文明发展过程中的某个片段,并由此加深我们的理解与体验。因此,即便是一些未经证实的事迹,只要它们能够激发我们的想象力,加深我们对前人的认识,也就足够重要了。不过,在评价这些非正式记载的时候,我们必须保持批判性的思维,同时努力寻找跨越时间与地域差异的地方共鸣——因为只有这样,我们才能真正地拥抱这片古老而又神秘的大陆,用心聆听它沉睡已久的声音。