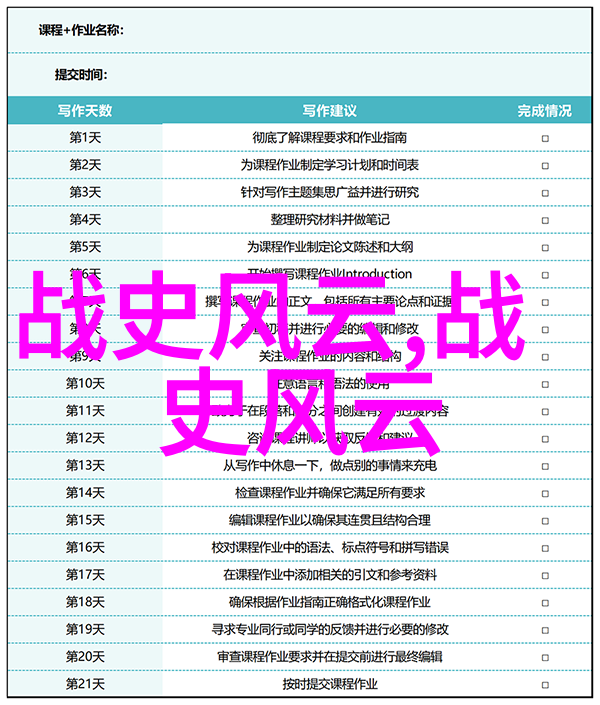

秦始皇焚书坑儒历史的残酷与文明的沉浮

在中国古代,秦始皇是一个极其著名的人物,他统一了战国时期的六国,建立了前所未有的中央集权国家。然而,在他的统治中,也有许多让后人深感痛心和迷惑的事情,比如他对待学术界的态度。在这篇文章中,我们将探讨秦始皇焚书坑儒这一事件背后的原因,以及它对中国历史产生的影响。

1. 焚书之举

秦始皇焚书坑儒事件发生在公元前213年。当时,他下令全国范围内销毁所有私人藏书室中的经典文学作品和哲学著作,这个行为被称为“焚书”。同时,还有一部分士大夫因为持不同政见而被杀害,这个行为被称为“坑儒”。

据史书记载,当时共有诸多重要文献被烧毁,其中包括孔子的《论语》、孟子等先贤的大量著作。这样的行动不仅是对知识分子的严厉打击,也是对文化传统的一次巨大的破坏。

2. 背景与原因

那么,为什么会出现这样一种情况呢?要理解这个问题,我们需要回溯到当时社会的情况。由于长期战争导致人口锐减,加之经济衰败和社会动荡,使得各诸侯国之间不断争夺资源,而文化艺术成为他们竞争的一环。

当时很多思想家和学者都倾向于用理性来批判现实政治,因此,他们通过学习古代圣贤的教导,为自己的政治理想寻找依据。而这种批评往往触及到了各诸侯国以及最终統一者的利益,对维护中央集权体制构成了威胁。

3. 对文明发展的影响

尽管如此,此举也引发了一系列连锁反应。首先,它加剧了知识分子对于政府政策不满的情绪,并促使一些反抗势力开始活动。此外,由于大量珍贵文献丢失,这直接影响到了后世研究古代思想史、文学史乃至整个中华民族精神文化方面的心智遗产。

此外,“焚书”也间接推动了封建王朝更加重视控制信息流通,以防止再次出现类似的事故。这导致后来的各种禁绝异端邪说、严格审查出版物等措施,最终形成了一种强烈压抑自由思考与表达自由的心态体系。

4. 后续效应

尽管如此,“焚书”并没有完全消除这些思想家的影响,因为他们留下的文字已经在民间广泛传播,而且随着时间推移,一些原本受限于宫廷内部或少数人的思想逐渐扩散到更广泛的人群中,不断地激发新的思潮和运动,如汉武帝时候兴起的大禹笔记社团就是其中之一例。

此外,由于早已存在多方观点纷繁复杂,不可能简单地通过物理手段去根除,所以那些深植民众心灵中的信仰与智慧自然而然地继续传承下去,即便面临着持续性的政治压迫也不易完全摧毁。此即所谓:“虽千万立千万死,但尽善尽美只有一两。”

总结来说,虽然秦始皇烧掉了一大批宝贵资料,但并没有彻底阻止人们追求真知灼见。他那强悍的手法只是暂时遮掩不了知识灯塔闪烁出的光芒,而是在黑暗中燃烧得更加坚定,那份燎原之火直至今日仍然照亮着我们前行的小路。