历史是多元的为什么我们的教科书如此丑化了他

一、引言

在中国历史上,有一个名字几乎无人不知,无人不晓,那就是秦始皇。然而,在讲述他的故事时,我们常常会听到一种声音:历史书为什么要这样丑化秦始皇?这篇文章将从不同的角度出发,探讨这一问题。

二、政治目的下的刻画

在古代,尤其是在封建社会,历史书写往往不是单纯记录事实,而是有着明确的政治目的。对于秦始皇这样的帝王,其形象的刻画往往受到当时统治集团利益和价值观念的影响。例如,对于统一六国并建立中央集权制度的秦朝来说,他们可能会强调秦始皇统一天下带来的好处,如结束战乱、促进文化交流等。而对于反对或被压迫的人们来说,他们可能会因为失去自己原有的生活方式和自由而对秦始皇持有敌意。

三、权力与成就与批评

任何一个伟大人物都伴随着巨大的成就,也必然伴随着批评和争议。在记载这些人物的时候,不同的人具有不同的视角,这导致了不同版本的历史叙述。在讲述关于秦始皇的一生时,我们可以看到,他通过改革法制、经济政策以及军事征服,最终实现了中国第一个全国性的统一,但同时也付出了巨大的牺牲,比如大量屠杀异己,将人民置于极端残酷的情况下。

四、传统观念与现代评价

我们现在所了解到的很多关于古代史料都是后世根据现存资料进行整理编撰形成的,并受到了当时社会环境和文化背景的影响。在这个过程中,一些负面信息或许被夸大了,而一些正面信息则被淡化。这使得我们今天看待古代人物时,要有一定的辨别能力,以区分真实之谜和过度修饰之谎。

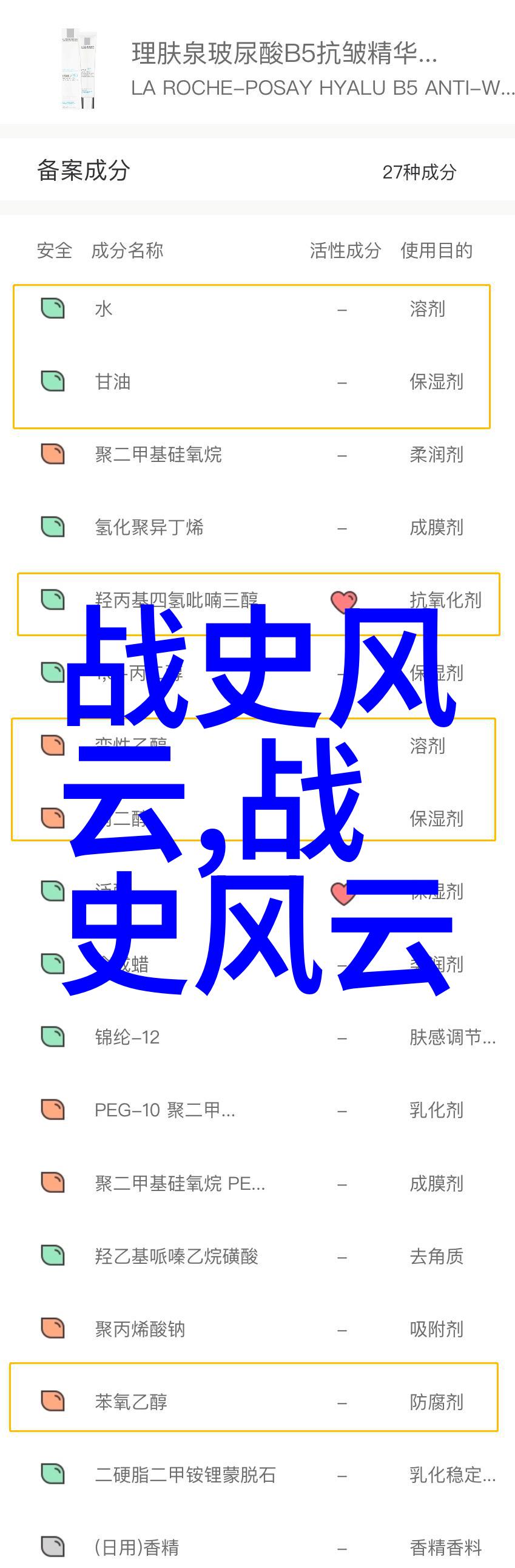

五、教育中的选择性记忆

教科书作为学生学习的一本重要参考书籍,它们通常需要简洁且易于理解地展现关键事件。不过,这种简洁性很容易导致选择性记忆,即只保留那些能够帮助理解整个时代特征的事实,而忽略了一些细节或者侧重点。此外,由于教育体系受国家政策影响,因此教科书上的描述也难免带有一定的倾向性。

六、小结

总结起来,“历史书为什么丑化秦始皇”是一个复杂的问题,它涉及到政治目的、私人价值观念以及教育体系等多个层面的考量。当我们试图重新审视过去,就应该意识到每一次重读,都是一次新的解读,每一次解读都可能揭示出更多隐藏在文字背后的真相。