安史之乱后的中原再建唐代后期的社会动荡与恢复

安史之乱后的中原再建:唐代后期的社会动荡与恢复

在中国历史上,唐朝被誉为“千秋大业”,是中华文明发展的一个高峰时期。然而,这个辉煌的帝国并非一帆风顺,它经历了多次战争和政治动荡,其中最为著名的是安史之乱。这场由安禄山和史思明领导的叛军发起的大规模内战,对唐朝乃至整个中国社会产生了深远影响。在这场灾难之后,如何从战乱中恢复国家力量,重建中原,是一个极其艰巨而又充满挑战性的任务。

安史之乱及其对社会的冲击

安史之乱爆发于公元755年,是由新平节度使安禄山和河东节度使史思明率领的地方军队反抗中央政府开始的。这场战争持续了近20年,其间数十位皇帝相继更迭,而国力也日渐衰弱。随着连年的战争,一方的人口、经济资源遭受严重损失,全国范围内出现饥饿、疾病和流民四散的情形。士兵们因长时间作战疲惫不堪,不得已转而成为农民或商贩,以维持生计。而那些逃离战区的人们则纷纷投奔到边疆地区或海外寻求避难地。

唐代后期政权稳定与改革措施

面对如此严峻局势,唐朝政府不得不采取一系列措施以巩固政权,并加强中央集权。在李适(即唐玄宗第三子)的支持下,他实施了一系列政治、经济改革来应对这一危机。他通过减免税收、鼓励农业生产以及修筑运河等手段促进经济恢复。此外,还有许多地方官员因为善于治理地方,被提升为宰相,他们利用自己的经验,为国家提供了一定的稳定性。

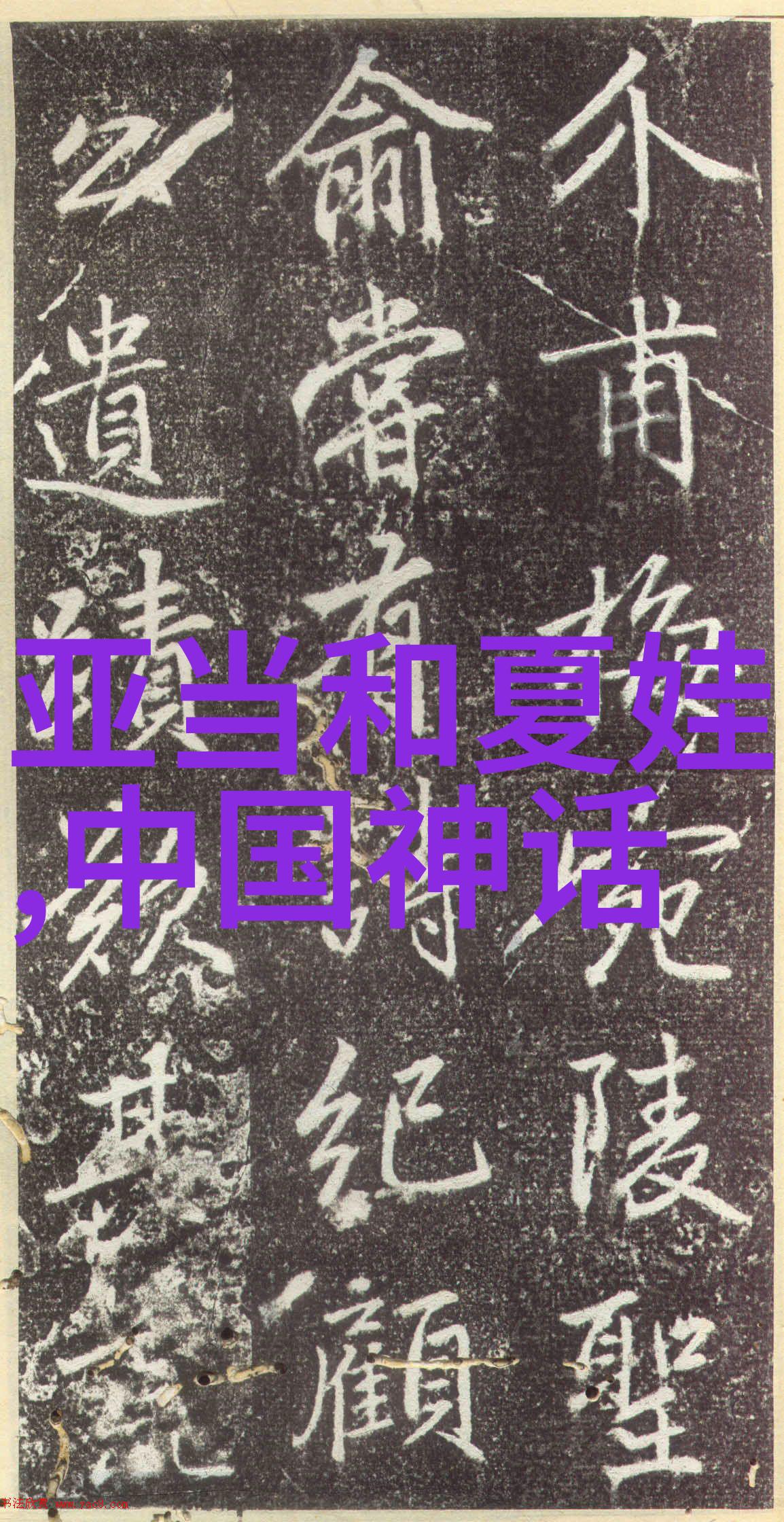

文化艺术与学术研究的繁荣

尽管在政治上处于困境,但文化艺术与学术研究却迎来了新的发展阶段。在这个时期,大量书籍被翻译成汉语,使得大量外来知识进入国内,这对于当时的一些学者来说是一个宝贵的财富,如韩愈等人就凭借这些知识取得了显著成就。此外,在文学方面,也涌现出诸如白居易、杜甫这样的大家,他们用诗歌抒发了人民的心声,对后世产生了深远影响。

社会秩序与宗教信仰中的变化

随着时间推移,虽然国家尚未完全康复,但人们逐渐学会生活在一个新的时代里。为了重新建立秩序,一些地方实行“赋役制”限制人口流动,同时设立“监察使”监督官吏行为,以防止腐败问题发生。此外,由于佛教受到压抑,一些信徒转而崇拜道教或者其他神灵,从而形成一种更加多样化的地方信仰体系。

结语:

总结来说,即便是在经过安史之乱之后,唐代仍然保持了一定的文化繁荣和科学技术进步。但同时,由于是承受着前所未有的压力,所以那段时期也是一种试炼,让整个民族在经历一次又一次挫折之后,最终走向更加坚韧不拔的地步。