遮蔽的辉煌中国被禁的篇章

遮蔽的辉煌:中国被禁的篇章

在这个信息爆炸的时代,自由与开放是现代社会不可或缺的特征。然而,在某些领域和层面上,中国也存在着被禁之物,这些禁令往往伴随着复杂的情感和深远的后果。本文将探讨这些“被禁”的现象,以及它们背后的原因、影响以及对未来发展可能带来的变革。

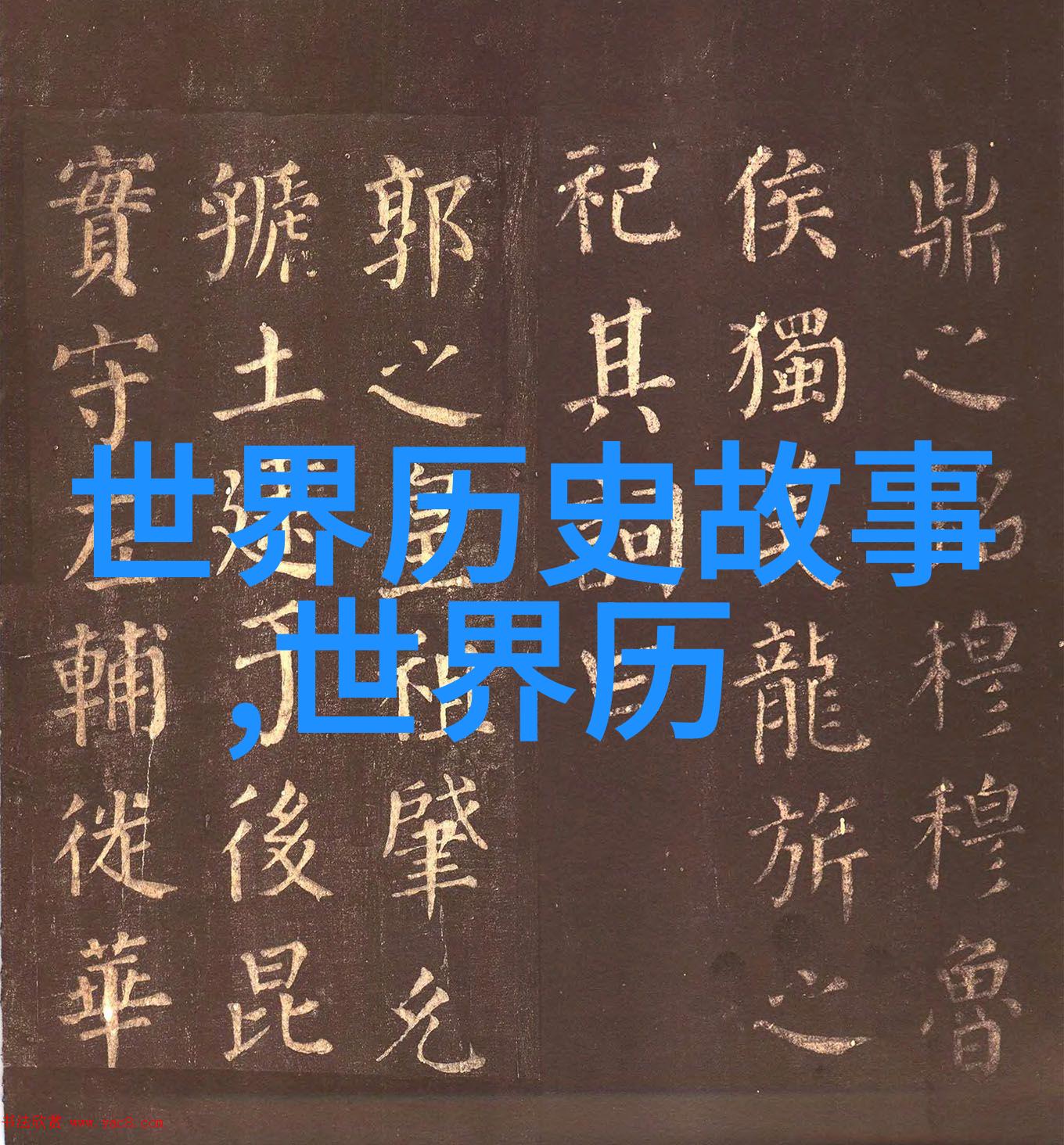

一、文化艺术界

文化艺术作为人类精神生活的一部分,对于任何国家而言都是重要组成部分。在中国,被禁止的作品往往触及敏感议题,如政治、宗教或者历史事件等。著名例子包括鲁迅的小说《狂人日记》、《阿Q正传》等,它们批判了封建主义和官僚制度,因此在当时遭到了严格控制甚至销毁。此外,许多海外华人作家出版的大陆版书籍,也因为涉及政治敏感性而在国内遭到封杀。

总结:文化艺术中的“被禁”现象体现了国家对于思想表达自由度的限制,同时也是对公众价值观念的一种塑造手段。

二、网络空间

随着互联网技术的飞速发展,社交媒体成为人们交流思想和信息的一个重要平台。在中国,被屏蔽或限制访问的是各种内容,包括但不限于新闻网站、新浪微博上的某些话题标签以及境外网站。这一做法主要出于维护社会稳定和防止负面信息扩散。但这也引起了国际社会对言论自由问题的一致关注,并且激发了一系列关于互联网审查制度的问题讨论。

总结:网络空间中的“被禁”实践反映了政府如何利用技术手段来管理公共意见,从而影响民众获取真实信息能力。

三、宗教信仰

在多元化信仰背景下,宗教活动同样受到一定程度上的监管。例如,对基督教新 testament 的翻译有严格规定;伊斯兰教方面,有时候会遇到仪式举行受阻的情况。此外,一些小型非官方宗派如法轮功则因为其政治色彩强烈而受到严厉打压,使得其成员难以合法进行集会活动。

总结:对于不同宗教信仰群体来说,“被禁”的情况直接关系到他们能够保持信仰自由与进行正常礼仪活动之间权衡的问题。

四、学术研究

学术界是一个追求真理与创新的地方,但是在一些领域,比如西藏史研究或者台湾问题相关研究,就容易触碰主权边界,不利于推动科学探索。因此,这类研究经常处于“灰色地带”,即便是学者个人也要谨慎选择公开讨论的话题,以免给自己带来麻烦。

总结:学术研究中隐含的“被禁”意味着知识分子的自我约束,他们为了维持自己的职业生涯不得不避开那些潜在地冲突性的主题探讨。

综上所述,“中国被禁的事物”并不仅仅是一次性事件,而是一个持续演进过程,其背后蕴含的是一个更为复杂的人口心理学——既包含对安全稳定的追求,又涉及个人的情感需求与知识欲望。这不仅考验着政府如何平衡各方利益,更要求公民学会适应并参与这样的环境变化,为构建更加包容开放的心智空间贡献力量。