遥望宋朝赵佶宋朝第八位皇帝的沉浮史

遥望宋朝:赵佶,艺术与权力的双重奏鸣

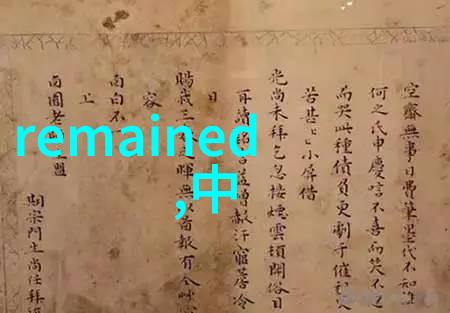

赵佶(1082年6月7日-1135年6月4日),号宣和主人,是宋朝第八位皇帝(1100年2月23日-1126年1月18日在位),同时也是著名的书画家。他的生平充满了戏剧性的转折点,既有卓越的艺术成就,也伴随着权力斗争和政治腐败。

赵佶出生于一个权贵家庭,他的父亲是宋神宗——一个以其改革为知名的人物。在他早年的教育中,赵佶展现出了对绘画、书法以及骑马射箭等活动的热爱,这些都预示着他未来的多才多艺。然而,他也因轻佻不羁而备受批评,并被认为不适合担任君主。

哲宗即位后,由于缺乏子嗣,太后向氏决定立赵佶为帝。当时宰相章惇反对,但最终向太后的意愿屈服。在接下来的二十五年里,赵佶试图恢复过去的一些政策,同时也进行了一些新的尝试。他崇尚道教,大建宫观,并自称“教主道君皇帝”。

尽管在艺术领域内享有盛誉,但在政治上,赵佶统治期间却面临着严峻的挑战。蔡京等人利用绍述新法这一口号,不断地加重税收,加强中央集权,最终导致民怨四起。北方的小规模起义不断发生,而梁山好汉和方腊起义则成为影响整个国家命运的大事件。

最终,在靖康之变中,被金军俘虏并带往北方,最终病逝于五国城。此后,其遗体被迎回南宋,与弟弟钦宗同葬于永祜陵。

尽管历史评价上,对他的政绩持怀疑态度,但作为一位颇具才华的皇帝,他留下的文化遗产至今仍然受到人们关注和赞赏。