在不同文化背景下人们对待历史人物的态度有什么差异吗这会影响我们的演讲策略吗

当我们试图通过关于历史人物的演讲来激发公众对过去事件的兴趣时,我们很容易忽视一个关键事实:不同的文化和社会群体对于历史人物有着不同的看法。这些看法不仅反映了它们与特定时代和地点之间的联系,而且也表明它们如何塑造自己的身份认同。

首先,让我们考虑到西方世界中,对于历史人物的了解和记忆往往是以英雄或领导者的形象来进行的。这类人士通常被描绘成具有卓越品质、勇敢无畏以及为国家利益而牺牲个人的典范。例如,美国独立战争中的乔治·华盛顿,就常被视为自由斗士,而他的一些决策甚至至今仍然引起争论。然而,在其他文化中,这种英雄化可能并不总是适用的。

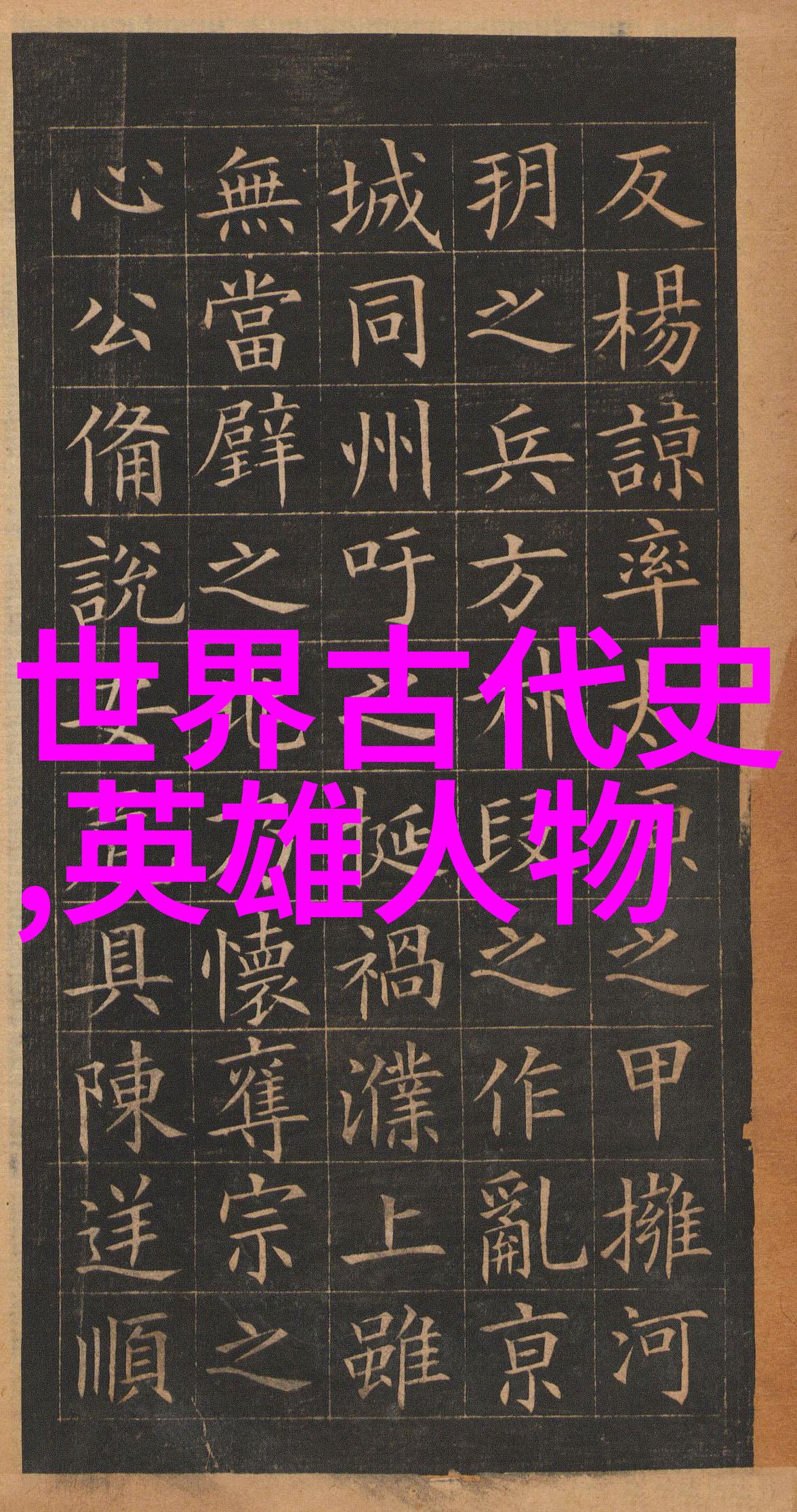

其次,在东亚传统文化中,比如中国、日本和韩国,对于历史人物所持有的观点更加复杂。在这些地方,尊敬前辈并且遵循他们设定的道德准则,是一种重要的人生哲学。此外,由于家族关系网络在这些社会中的重要性,有关某位历史人物及其家谱的事实往往也会受到重视。

此外,不同宗教背景下的社会群体也有各自独特的方式去理解和评价他们认为神圣的人物。在伊斯兰世界,像穆罕默德这样的圣人被视为信仰之源,并且他的生活故事、言行举止都受到极高尊崇。而在印度教徒那里,他们将自己最伟大的神话英雄,如拉玛努查(Rama)或克里什那(Krishna),作为精神导师来膜拜。

当然,还有那些非西方国家较少提及,但对全球范围内有重大影响力的个人,比如古埃及女王哈夫纳赫斯特一世,她不仅是一位伟大的政治领袖,也是一位杰出的建筑师,其遗产包括著名的大金字塔。但是在一些非洲国家,对于古代部落酋长或者皇帝来说,他们更倾向于强调传统习俗、语言和土地上的连续性,而不是单纯地追溯到某个具体的人物身上。

因此,当设计关于非西方国家重要历史人士主题式展览时,我们应该如何构思其内容和形式以达到最佳效果呢?首先,我们可以确保展览内容既能吸引本地观众,同时也能够满足来自不同文化背景观众对于知识与情感共鸣需求。这意味着展览应该包含丰富多彩的情境说明材料,以便让参观者能够更深入地理解这些人物背后的故事,以及他们如何影响了今天世界的情况。此外,将展示室设置得既现代又传统,可以增强这种跨越时间界限的情感连接,从而使参观者获得更加全面的认识,使之不只是停留在表面层次上,而是触动心灵深处。

总结来说,无论是在美国、欧洲还是亚洲或任何其他地方,都存在一个共同的问题:即使是最优秀的心智工作,也不能保证每个人都会从相同角度去思考问题。如果我们想要创造出真正有效性的关于历史人物演讲,那么必须要明白并接受这一点,并基于这个基础构建我们的策略。只有这样,我们才能确保我们的信息传达得出去,不管是在哪个角落。不管是一个小型社区聚会还是国际会议,只要有人愿意聆听,即便是最微不足道的小小声响,也能产生巨大的回音,最终改变人们对于过去以及未来所持有的态度。